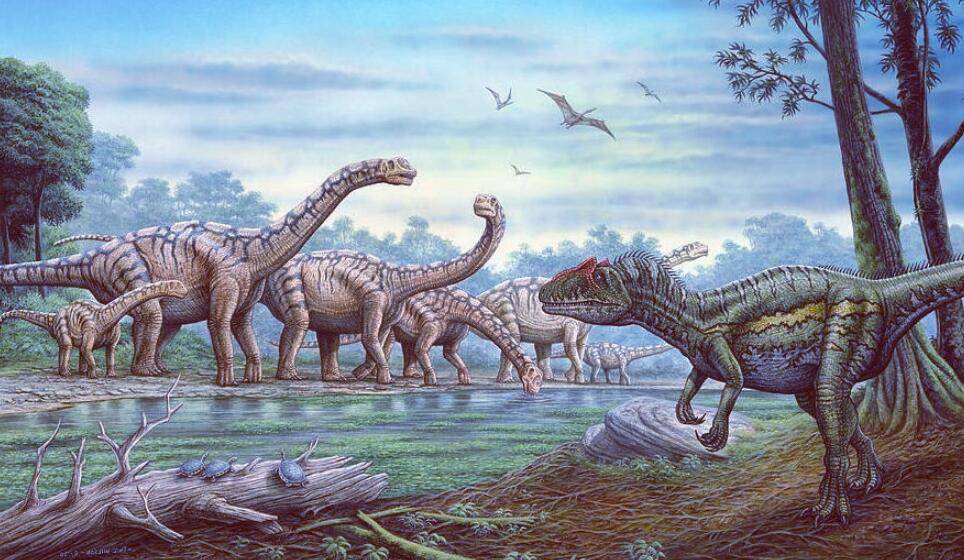

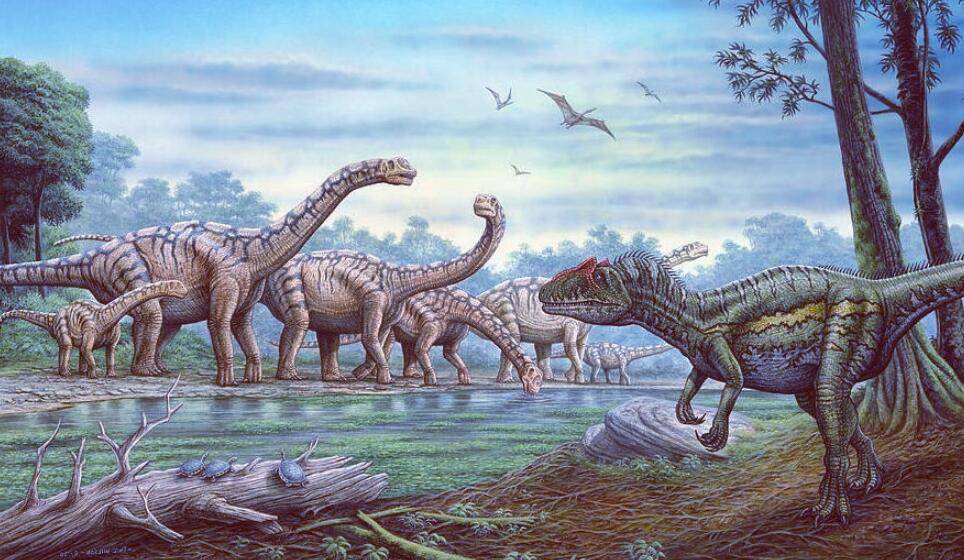

漫步于自然博物馆,恐龙骨架的庞然身躯总能引发人们的惊叹 —— 那些体长超 20 米、体重达数十吨的巨型陆生动物,曾是地球陆地生态系统的绝对主宰。然而在恐龙灭绝 6600 万年后的今天,地球陆地上最大的动物非洲象,体重也仅约 5-8 吨,与恐龙时代的巨型蜥脚类动物相去甚远。这种巨大的体型差异,并非偶然的生物进化结果,而是地球环境、能量供给与生物竞争模式共同作用的必然。

从能量供给体系来看,恐龙时代的地球拥有支撑巨型动物生存的独特生态基础。白垩纪时期,地球大气中二氧化碳浓度是当前的 4-5 倍,充足的碳源让陆生植物呈现爆发式生长,尤其是裸子植物与蕨类植物构成的茂密森林,为植食性恐龙提供了取之不尽的能量来源。更关键的是,恐龙的新陈代谢模式具有 “中间型” 特征 —— 它们虽为爬行动物,却能通过调节体温维持较高的活动效率,同时能量消耗远低于恒温哺乳动物。这种 “低耗高效” 的生理机制,让蜥脚类恐龙能以相对较少的食物摄入支撑巨大的身体运转。而如今的哺乳动物均为恒温动物,维持体温需要消耗大量能量,以非洲象为例,它每天需进食 150 公斤植物才能满足需求,若体型进一步增大,食物获取与能量消耗的平衡将迅速崩溃。

地球环境的剧烈变迁,也彻底断绝了巨型陆生动物的生存可能。恐龙灭绝事件后,地球经历了多轮气候波动,尤其是新生代以来的冰期与间冰期交替,导致陆地植被分布频繁变化。巨型动物对生态环境的适应性极差,它们需要稳定的食物来源和广阔的生存空间,而冰期导致的冰川扩张、植被退化,会直接摧毁其生存基础。此外,板块运动引发的地理隔离也加剧了这一趋势 —— 原本连为一体的泛大陆逐渐分裂为多个大洲,陆地生态系统被海洋分割成碎片化的 “孤岛”,无法为巨型动物提供足够大的基因交流与觅食范围。相比之下,中小型动物更易在环境变化中找到避难所,从而得以延续。

生物竞争格局的转变,也从根本上限制了陆生动物体型的发展。恐龙时代,陆地生态系统中缺乏能够与巨型恐龙直接竞争的生物类群,恐龙凭借体型优势占据了生态位的顶端,几乎没有天敌威胁。而新生代以来,哺乳动物迅速崛起,形成了复杂的食物链网络。在这样的生态系统中,体型过大反而成为劣势 —— 巨型动物行动迟缓,难以躲避捕食者的攻击,同时繁殖速度慢,种群数量易受环境影响而波动。例如,曾经生活在地球上的猛犸象,虽然体型庞大,但最终因气候变迁和人类活动的影响而灭绝。此外,哺乳动物的社会化行为使得小型动物能够通过群体协作获取食物和抵御天敌,进一步压缩了巨型动物的生存空间。

从恐龙的辉煌到如今陆生动物的 “体型缩水”,地球生命的演化始终与环境变迁紧密相连。巨型陆生动物的消失,既是地球生态系统自我调节的结果,也反映了生命在适应环境过程中的智慧选择。或许在未来的某一天,随着地球环境的再次改变,新的巨型生物可能会重新登上历史舞台,但就目前而言,中小型动物凭借其强大的适应性,依然是陆地生态系统的主流。这种演化趋势提醒着我们,生命的伟大不仅在于体型的庞大,更在于对环境的灵活适应与持续进化。