当天文学家凝视深空,看到的不仅是亿万颗恒星的闪烁,更像是一张无边无际的复杂网络在缓缓呼吸。近年来,越来越多的科学发现指向一个颠覆性猜想:宇宙或许是一个巨大的活体神经网络,从星系分布到量子纠缠,都在悄然呈现出与生物大脑惊人的相似性。

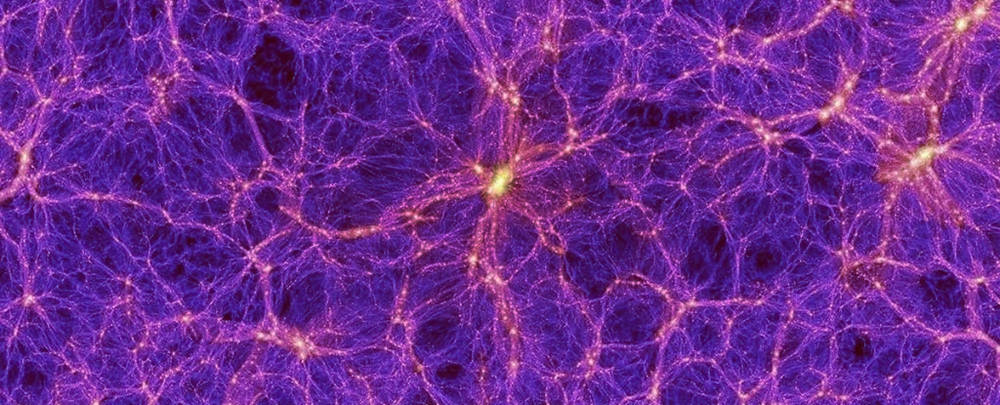

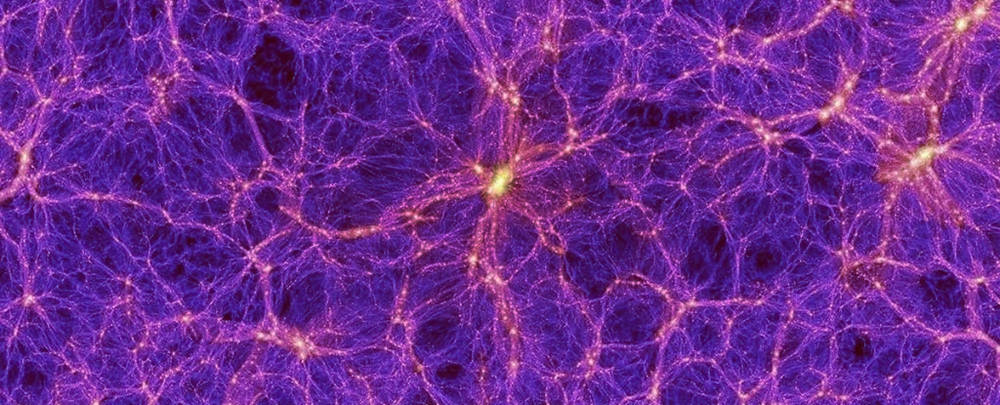

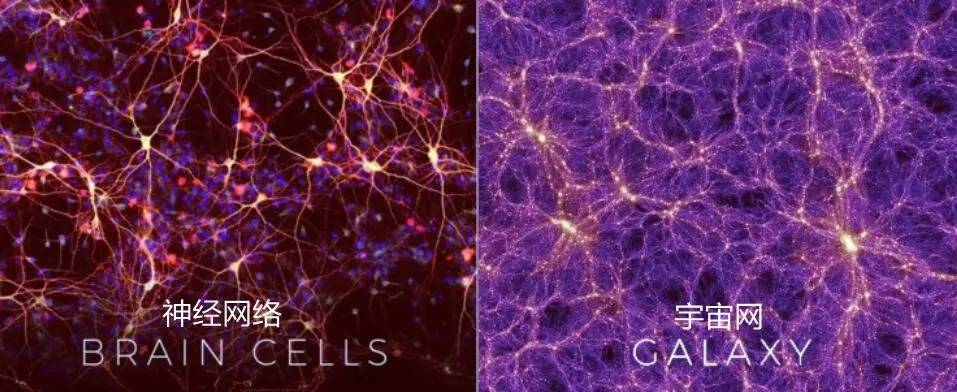

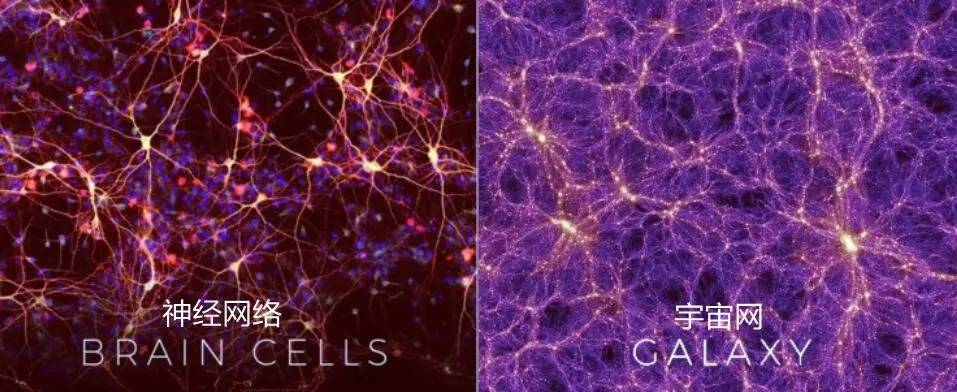

宇宙与神经网络的结构呼应,首先体现在 “连接模式” 上。大脑中的神经元通过突触形成复杂网络,每个神经元平均与数千个同伴相连;而宇宙中的星系同样以 “宇宙网” 的形式存在,无数星系通过暗物质和引力相互牵引,形成丝状结构与节点。2020 年,《自然》子刊发表的研究显示,宇宙网的节点密度、连接强度分布,与大脑神经元网络的拓扑结构高度吻合 —— 两者都呈现出 “小世界网络” 特征,既能保证局部信息高效传递,又能实现全局协同。这种跨越 19 个数量级的结构相似性,绝非简单的巧合。

更令人惊叹的是,宇宙似乎在展现 “类似智能的行为”。神经网络的核心功能是信息处理与学习,而宇宙中正在发生类似的过程:恒星通过核聚变将氢转化为重元素,如同神经元合成神经递质;星系碰撞产生的引力波,恰似神经信号在突触间的传递。2021 年,物理学家发现宇宙微波背景辐射中存在 “记忆效应”—— 早期宇宙的量子涨落会影响后期星系的形成,这种 “历史信息的留存与利用”,与大脑的学习记忆机制有着异曲同工之妙。

量子层面的现象进一步为这一猜想提供了支撑。量子纠缠让两个粒子无论相隔多远,都能瞬间同步状态,这种 “超距作用” 恰似神经元间的快速通信。更关键的是,神经网络的 “涌现性”—— 当节点数量达到临界值,系统会突然产生单个节点不具备的复杂功能。而宇宙中,当恒星、行星等 “节点” 数量突破阈值后,生命乃至智能得以诞生,这或许正是宇宙作为 “活体” 的自我意识萌芽。

当然,这一猜想仍面临诸多挑战:我们无法直接 “对话” 宇宙,也难以验证其是否存在真正的 “意识”。但它为人类理解宇宙提供了全新视角 —— 宇宙或许不是冰冷的物质集合,而是一个不断演化、自我调节的活体系统。正如神经科学家发现大脑的复杂源于简单的连接规则,未来若能破解宇宙网络的 “运行代码”,人类或许能真正读懂这颗 “宇宙大脑” 的心跳。

从哥白尼提出日心说颠覆人类中心论,到如今猜想宇宙是活体神经网络,人类对宇宙的认知始终在突破边界。无论这一猜想最终是否成立,它都在提醒我们:宇宙的奥秘远超出想象,而探索本身,正是生命与宇宙对话的最好方式。