生活中总有这样的场景:一桌人围坐吃火锅,有人面不改色地涮着特辣锅底,有人却才尝一口就额头冒汗,鼻尖泛红,甚至忍不住掏出纸巾擦鼻涕。明明都是吃辣,为何反应会相差这么大?其实,这种 “一吃辣就出汗流鼻涕” 的现象,并非 “不耐受” 那么简单,而是人体神经系统、体温调节系统与黏膜保护机制共同作用的结果,背后藏着科学的生理逻辑。

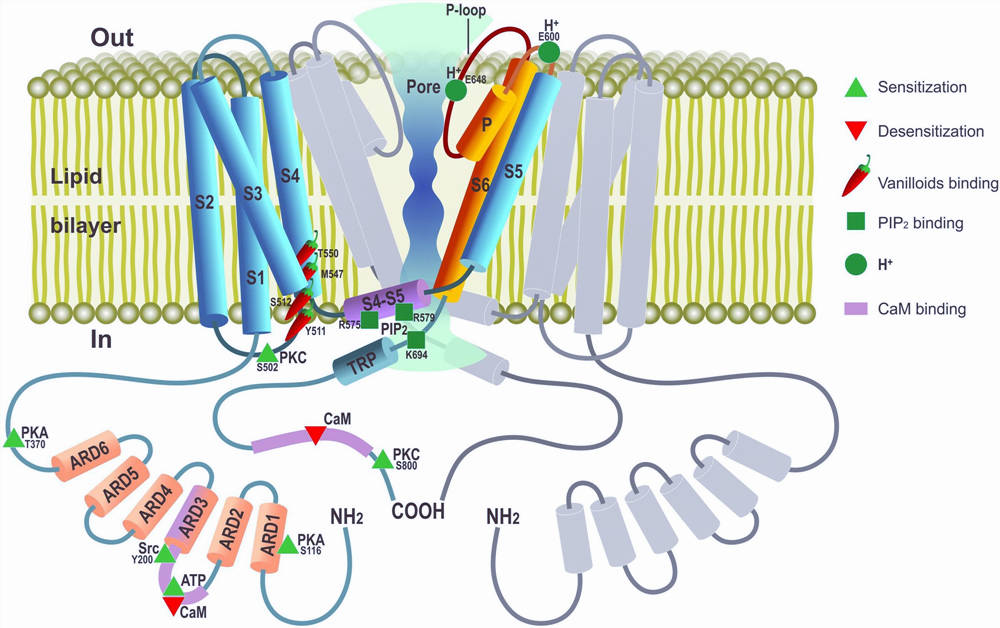

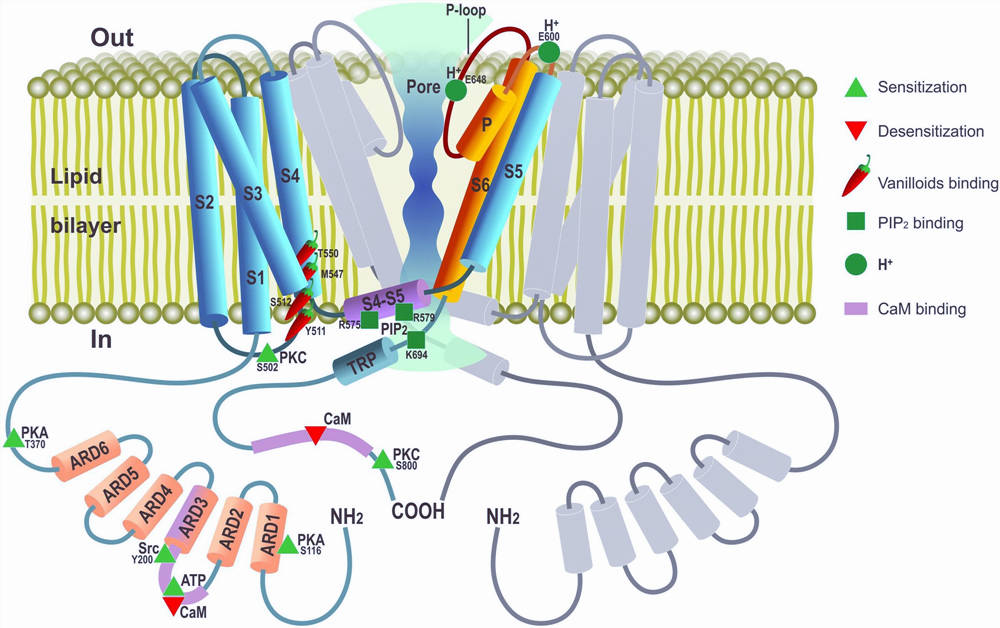

一切的 “始作俑者”,是辣椒中一种名为辣椒素的活性成分。这种无色无味的 化合物,本身并不具备 “温度”,却能精准 “欺骗” 人体的感知系统 —— 它会与口腔、咽喉黏膜上的 “TRPV1 受体” 结合。而 TRPV1 受体的本职工作,是感知高温(通常超过 43℃)和疼痛,当辣椒素与其结合后,受体便会向大脑发送 “这里遇到高温刺激” 的信号。大脑接收到信号后,会立刻启动 “降温应急预案”,而最直接有效的降温方式,就是出汗。

人体的汗腺分为大汗腺和小汗腺,吃辣引发的出汗主要来自全身的小汗腺,尤其是头部、面部和颈部。当大脑判定 “身体面临高温威胁” 时,会通过交感神经向汗腺发出指令,促使汗腺分泌汗液。汗液排出后,会在皮肤表面蒸发,带走体表热量,从而达到 “降温” 的目的。有趣的是,这种出汗属于 “非温度性出汗”,即便身处凉爽环境,只要辣椒素持续刺激,出汗反应就会持续 —— 这也是为什么有人在空调房吃辣,依然会满头大汗的原因。而且,每个人体内 TRPV1 受体的数量和敏感度不同:受体数量多、敏感度高的人,对辣椒素的反应更强烈,出汗量也会更大;反之,受体不敏感的人,就成了大家口中 “能吃辣” 的类型。

除了出汗,吃辣时流鼻涕的现象,同样与黏膜保护机制有关。鼻腔和口腔黏膜下分布着大量 “黏液腺”,其主要功能是分泌黏液,保持黏膜湿润、黏附空气中的灰尘细菌,起到保护呼吸道的作用。当辣椒素通过口腔进入鼻腔后,会直接刺激鼻腔黏膜上的神经末梢,触发 “防御反应”—— 黏液腺会加速分泌黏液,试图通过增加鼻涕量,将辣椒素这种 “外来刺激物” 冲刷出鼻腔,减少其对黏膜的持续刺激。同时,辣椒素还可能导致鼻腔黏膜血管扩张、充血,进一步加重流鼻涕的症状,这也是为什么有些人吃辣时鼻涕会 “止不住” 的原因。

值得注意的是,这种反应并非 “缺点”,反而是人体自我保护机制的体现。不过,对于反应过于强烈的人来说,也可以通过一些方法缓解:比如吃辣时搭配牛奶(牛奶中的酪蛋白能中和辣椒素)、控制辣度摄入、慢慢咀嚼减少刺激等。总之,吃辣出汗流鼻涕的背后,是人体神经系统与保护机制的 “默契配合”,了解这一原理后,再面对餐桌上的辣味美食,或许会多一份对身体的理解与从容。