当我们在夜空中仰望月球时,很少有人会质疑它的 “身份”—— 地球唯一的天然卫星。但随着天文学研究的深入,一个耐人寻味的问题逐渐浮出水面:月球的体积,似乎对地球卫星而言 “太过巨大” 了。这种 “异常” 引发了人们对其起源的怀疑:它真的是自然形成的吗?

从天体比例来看,月球的 “巨大” 确实超乎寻常。地球直径约 12742 公里,而 月球直径达 3476 公里,相当于地球的 1/4;相比之下,太阳系其他行星的卫星与宿主行星的比例远小于此 —— 木星最大的卫星木卫三,直径仅为木星的 1/27,土星最大卫星土卫六也仅为土星的 1/26。更特殊的是,月球与地球的质量比约为 1:81,这一比例在太阳系卫星系统中极为罕见,甚至远超其他行星卫星与宿主行星的质量差距。这种 “不合常理” 的尺寸关系,让早期天文学家一度怀疑月球并非自然形成,甚至有人提出 “人造月球” 等离奇猜想。

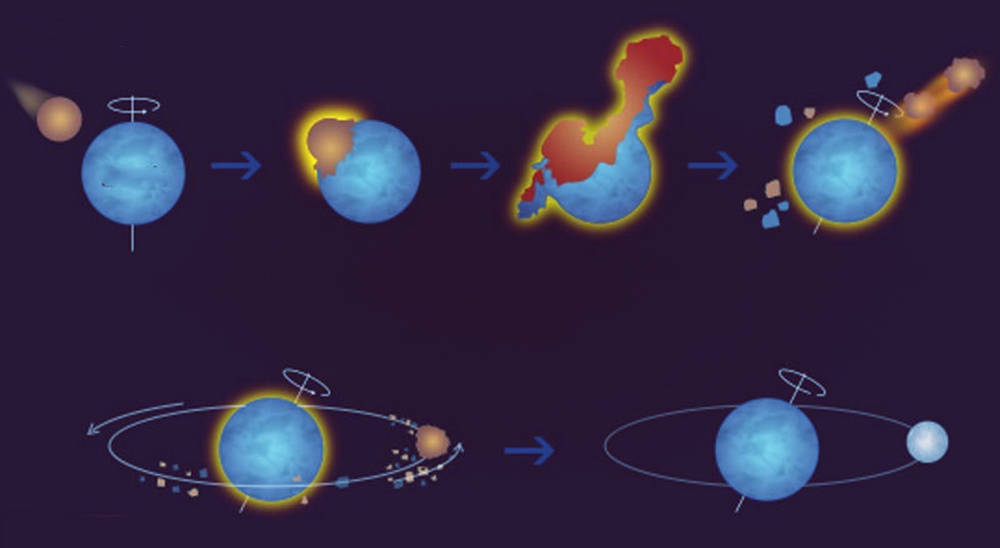

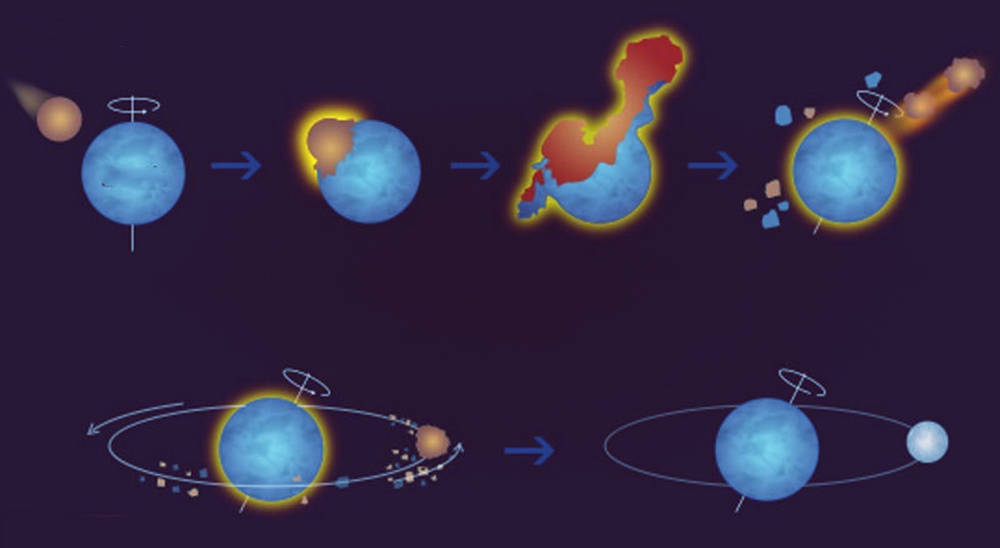

但现代科学研究通过大量证据,逐步揭开了月球自然形成的神秘面纱,其中 “大碰撞假说” 成为当前最被广泛认可的理论。该假说认为,在太阳系形成早期(约 45 亿年前),一颗与火星大小相当的天体 “忒伊亚” 与原始地球发生剧烈碰撞。碰撞产生的巨大能量使双方部分物质被抛射到太空中,这些由岩石和金属构成的碎片在地球引力作用下逐渐聚集、冷却,最终形成了月球。这一理论不仅能解释月球的体积 “异常”—— 碰撞抛射的物质足够形成较大体积的卫星,还与月球的成分特征高度吻合:月球岩石样本中氧同位素比例与地球一致,证明两者源自同一物质来源;同时,月球铁元素含量较低,也符合碰撞后轻物质抛射、重元素(如铁)回落地球的过程。

除了 “大碰撞假说”,科学家还通过其他观测证据佐证月球的自然起源。例如,月球表面遍布的环形山,是太阳系早期天体撞击的必然结果,与人工天体的特征完全不符;月球的自转与公转周期相同(潮汐锁定),这是天体在引力作用下的自然演化现象,在太阳系卫星中十分常见。此外,通过对月球土壤和岩石的放射性年代测定,发现其形成时间与地球相近,进一步支持了两者同源的自然形成过程。

或许,月球看似 “过大” 的体积,只是太阳系演化中的一种偶然巧合。在浩瀚宇宙中,天体形成的过程复杂而多样,月球的存在并非 “异常”,而是自然规律作用下的独特产物。从古代人类对月亮的神话想象,到现代科学对其起源的精准探究,月球始终承载着人类对宇宙的好奇与探索。随着航天技术的进步,未来我们或许能获得更多关于月球的奥秘,但目前所有科学证据都指向一个结论:月球,是地球自然形成的忠实伴侣。