地球是我们赖以生存的唯一家园,对于它的变化和演化,新近的研究显示,地球并非一直在太阳的怀抱中,相反,每年都在以约6厘米的速度远离太阳。随着这一距离逐渐拉大,太阳辐射到地球表面的能量也将减少,这可能会引发地球温度的下降,对地球生态系统产生巨大的影响。

人类对低温环境的适应能力相对有限,当温度降至一定程度时,人体热量的散失将超过产生,导致体温下降,从而引发低温症状,甚至可能致命。一般来说,当环境温度低于正常体温(约37℃)时,人体需要通过代谢调节、衣着保暖等手段来维持体温。而当环境温度进一步下降时,人体的代谢调节能力会受到限制,体温将迅速下降,引起低温症状,如手脚发凉、颤抖、心跳加快等。

一般而言,当环境温度低于10℃时,人体就需要采取一定的保暖措施来维持正常体温;当温度降至0℃以下时,人体则需要更加严格的保暖措施,否则可能会出现低温症状。而在温度低于-40℃的极端环境中,人体的生存几乎是不可能的,即便采取了最极端的保暖措施,也难以逃脱死亡的命运。因此,一些关注科学动态的网友纷纷表达了对地球是否真的在远离太阳的担忧,以及这是否会对地球温度产生影响的质疑。

一、地球与太阳的距离

地球到太阳的距离并非固定不变,而是随着时间的推移而发生变化。这种变化源于地球绕太阳轨道的非完美圆形,而是一个椭圆形,导致地球和太阳之间的距离存在变化。这个椭圆轨道的形状正是由开普勒定律所描述的,该定律是由17世纪初德国天文学家约翰内斯·开普勒提出的,用以描述行星运动的基本规律。

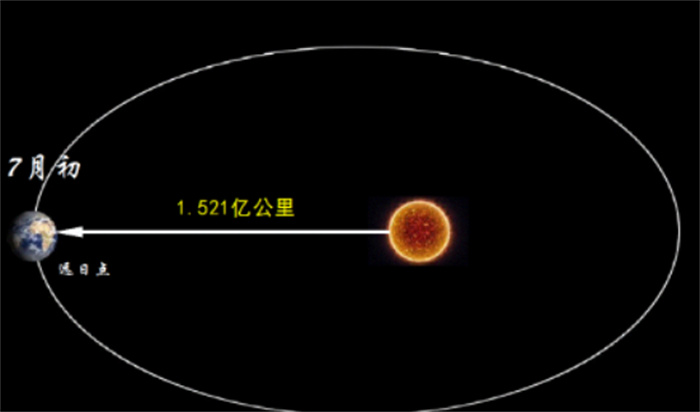

根据开普勒定律,行星绕太阳的轨道呈椭圆形,而不是完美的圆形。这个椭圆轨道有两个焦点,太阳位于其中一个焦点上。在这个椭圆轨道上,地球到太阳的距离是不断变化的,最近时到太阳的距离是近日点,最远时到太阳的距离是远日点。

虽然近日点和远日点之间的距离变化不大,但足以引起地球的季节变化和气候差异。比如,在南半球夏季时,地球更接近太阳,而在冬季时距离更远。根据科学家的测量,远日点约为1亿5200万千米,而近日点约为1亿4700万千米。而最新的研究表明,地球正以每年6厘米的速度远离太阳,这种变化并非地球自身轨道的规律,而是由太阳自身的变化所致。

二、太阳正在变小

太阳主要由氢和氦等元素构成,在太阳内部发生核聚变反应,不断释放能量和光辐射。这种能量会向太阳的外部传递,导致太阳外层膨胀。然而,随着太阳内部物质的消耗,太阳的半径将逐渐缩小。科学家的研究表明,太阳的半径每年大约缩小1.5米。根据目前的模型预测,太阳的亮度和活动水平将在未来数十亿年内继续增加。

尽管太阳半径的减小幅度并不大,但却足以影响太阳与地球之间的相互作用力,使它们的距离逐渐拉大。据估算,这导致地球每年多远离太阳约6厘米。虽然这一速度看似微小,但与地球和太阳之间的庞大距离相比,这种变化似乎微不足道。