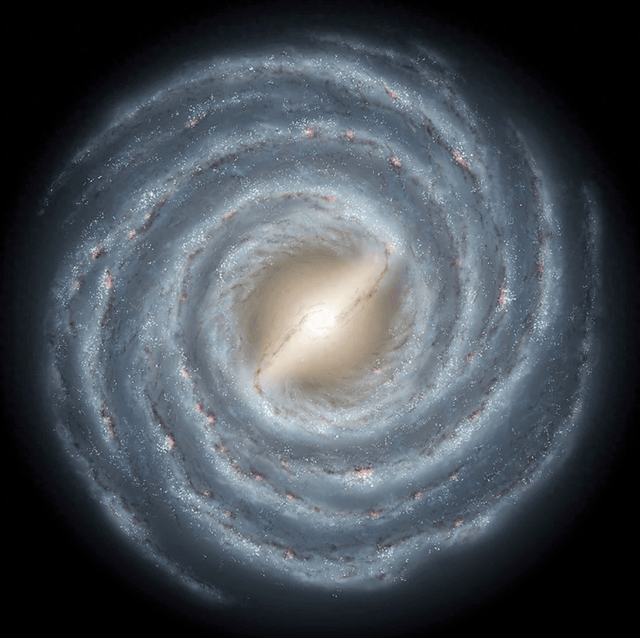

当地球在太阳系的宜居带中孕育出生命时,宇宙的其他角落是否也存在着相似的蓝色星球?天文学家通过数十年观测发现,银河系中可能存在 10 万个类地行星,而当我们将目光投向更广阔的宇宙,这个数字将膨胀到令人震撼的规模。

银河系的类地行星计数始于开普勒太空望远镜的观测数据。这台探测器在天鹅座区域持续监测了 15 万颗恒星,发现约 22% 的类太阳恒星周围,存在处于宜居带的岩石行星。银河系拥有 1000 亿至 4000 亿颗恒星,其中类太阳恒星占比约 10%,按此比例推算,10 万个类地行星的估计并非空穴来风。这些行星需满足三项关键条件:与恒星保持适当距离以维持液态水存在,质量介于地球的 0.5 至 10 倍之间,拥有岩石质地的表面。

当视野扩展到可观测宇宙,星系的数量成为计算的关键变量。哈勃太空望远镜的深空观测显示,可观测宇宙中至少存在 2 万亿个星系。这些星系形态各异,从拥有数千亿颗恒星的巨型椭圆星系,到仅含数百万颗恒星的矮星系不等。参照银河系的类地行星密度,每个星系平均可能孕育 1 万至 10 万个类地行星。

但实际数量受多重因素制约。椭圆星系虽恒星众多,但缺乏星际物质形成新行星,类地行星数量可能仅为银河系的十分之一;而富含重元素的螺旋星系,更易诞生类似地球的行星。此外,恒星的稳定性至关重要,红矮星虽占恒星总数的 70%,但其强烈的耀斑活动可能剥离行星大气层,降低宜居概率。

最新的詹姆斯・韦伯望远镜观测数据正在修正这些估算。它在距离地球 40 光年的 TRAPPIST-1 系统中,发现 7 颗岩石行星中有 3 颗位于宜居带,这表明在红矮星周围,类地行星的分布可能比预想更密集。这一发现让科学家将单个星系的类地行星上限提升至 50 万个。

综合这些因素,全宇宙的类地行星数量可能介于 2 万亿至 10 万亿之间。这个数字看似庞大,但考虑到宇宙的尺度 —— 可观测宇宙直径达 930 亿光年,平均每 1000 立方光年才可能存在一颗类地行星,人类寻找地外生命的旅程依然漫长。

这些遥远的 “地球兄弟” 或许正经历着不同的演化阶段:有的刚形成原始海洋,有的可能已孕育出复杂生命,还有的可能像火星一样失去了磁场保护。每一次新的观测数据,都在刷新我们对宇宙生命可能性的认知,也让人类更加敬畏这片星辰大海。