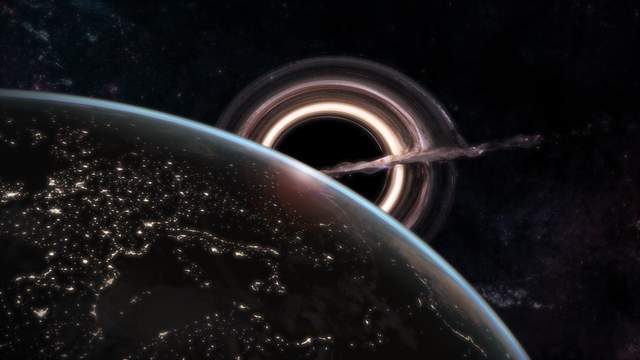

当科学家宣布宇宙中已有 1% 的物质被黑洞吞噬时,人类对宇宙终局的担忧再次被点燃。这个占据可观测宇宙质量总和约 1% 的神秘天体,正以沉默而坚定的姿态改变着星系的命运。但这是否意味着未来某天,整个宇宙将沦为黑洞的天下?

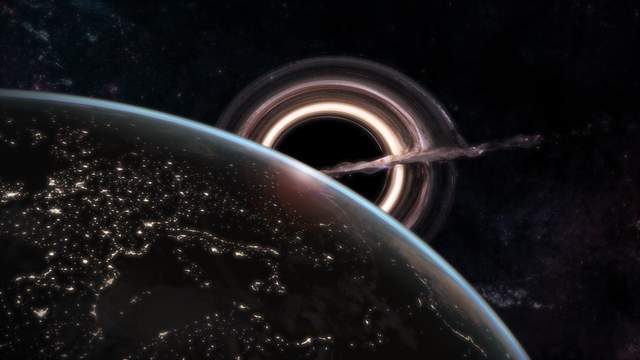

黑洞的诞生本身就是宇宙演化的必然产物。大质量恒星在生命末期经历超新星爆发后,核心物质在引力坍缩中形成黑洞;星系中心的超大质量黑洞则可能由无数小黑洞合并而成,其质量可达太阳的数十亿倍。这些引力怪兽不断吞噬周围的气体、尘埃甚至恒星,如同宇宙中的 “饕餮”,通过吸积盘将物质转化为自身质量。银河系中心的人马座 A * 黑洞,就以每百万年吞噬一颗恒星的速度缓慢生长。

然而,黑洞的扩张并非毫无限制。当周围物质被消耗殆尽,黑洞会进入 “休眠期”,仅通过霍金辐射缓慢蒸发。这种量子效应导致的质量损失极其微弱 —— 一个太阳质量的黑洞需要 10^67 年才能完全蒸发,远超当前宇宙 138 亿年的年龄。但对于微型黑洞而言,蒸发速度会随质量减小而加快,最终以剧烈的爆炸终结生命。这种 “生长 – 休眠 – 蒸发” 的循环,构成了黑洞生命周期的基本逻辑。

关于宇宙是否会被黑洞完全吞噬的争论,本质上是引力与膨胀的角力。当前宇宙正以加速膨胀的状态演化,星系间的距离不断拉大。对于相距遥远的黑洞而言,宇宙膨胀产生的排斥力超过了彼此的引力,使得大规模合并难以发生。即使是本超星系团内的黑洞,也需要数万亿年才可能逐渐汇聚,而那时宇宙的膨胀或许早已让大部分区域变得空无一物。

更关键的是,黑洞本身也并非永恒存在。按照霍金辐射理论,所有黑洞最终都会蒸发殆尽。在极其遥远的未来,当最后一个黑洞完成蒸发,宇宙将只剩下能量极低的光子和中微子,进入 “热寂” 状态。从这个角度看,黑洞更像是宇宙演化中的过渡角色,而非最终的主宰者。

人类对黑洞的认知仍在深化。2015 年 LIGO 探测器首次捕捉到双黑洞合并产生的引力波,为我们打开了观测宇宙的新窗口。随着事件视界望远镜拍摄的黑洞阴影图像公布,这些曾经只存在于理论中的天体逐渐显露出真实面貌。

宇宙 1% 的物质被黑洞吞噬,更像是演化长卷中的一个注脚。与其担忧宇宙被黑洞吞噬的宿命,不如惊叹于这些天体所展现的宇宙奇观 —— 它们既是物质的终点,也是时空弯曲的极致体现,在黑暗中诉说着宇宙最深邃的秘密。