当人类的想象力触及时间的尽头,1000 万亿年的刻度足以让一切熟悉的宇宙图景分崩离析。天文学家推测,在那个遥远得超乎想象的未来,最后一颗恒星将耗尽核燃料,在引力的无声拉扯中熄灭,宇宙将迎来真正的 “黑暗时代”。这并非诗意的隐喻,而是恒星演化规律指向的必然结局。

恒星的生命如同燃烧的篝火,质量决定了它们的燃烧速度。质量最大的蓝超巨星可能仅能维持数百万年的核聚变,而太阳这样的黄矮星则拥有 100 亿年的主序星生涯。即便是寿命最长的红矮星,其核心的氢燃料也会在数万亿年后消耗殆尽,最终坍缩成不发光的白矮星。当最后一颗红矮星熄灭时,宇宙中再也没有新的光源诞生 —— 星际物质早已在无数次恒星形成与爆发中被稀释,无法聚集形成新的恒星胚胎。

黑暗并非绝对的虚无。白矮星、中子星和黑洞将成为宇宙的主要居民,这些致密天体在引力的支配下进行着缓慢的舞蹈。白矮星会逐渐冷却,最终变成黑矮星,如同散落在宇宙中的暗蓝宝石;中子星凭借超强的磁场继续辐射微弱的电磁波,成为黑暗中最持久的信号源;而黑洞则通过霍金辐射缓慢蒸发,这个过程需要的时间远超 1000 万亿年,使得它们成为宇宙中最后的 “守望者”。

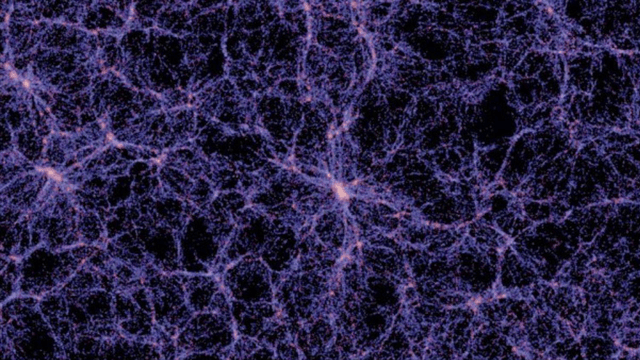

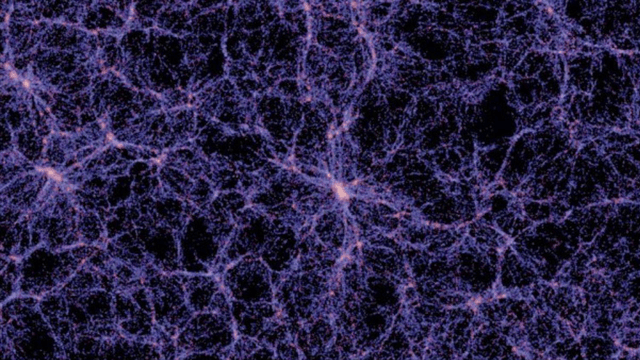

在这片黑暗中,时间的流逝变得难以感知。星系结构会在引力扰动下逐渐瓦解,恒星遗迹在星系碰撞中被抛射,成为孤独的星际流浪者。质子的衰变可能在更遥远的未来发生,让物质本身逐渐消融,转化为中微子和伽马射线,这意味着连最坚固的物质结构也终将回归能量的本源。

但黑暗中仍藏着宇宙的韧性。量子涨落可能在真空中创造短暂存在的虚粒子对,它们湮灭时释放的能量成为这片沉寂中的微弱脉动。如果多元宇宙理论成立,我们的宇宙膜可能在引力波的涟漪中与其他宇宙发生碰撞,带来无法预测的时空涟漪。这些细微的变化,是宇宙在永恒黑暗中保持 “生机” 的证明。

1000 万亿年后的黑暗,并非宇宙的终点,而是另一种存在形态的开端。当所有恒星熄灭,宇宙终于卸下了发光的重担,显露出时空最本真的模样 —— 一个在引力与量子力的博弈中,缓慢走向未知的永恒舞台。人类此刻的好奇与探索,或许正是这出宇宙史诗中,最短暂却最璀璨的注脚。