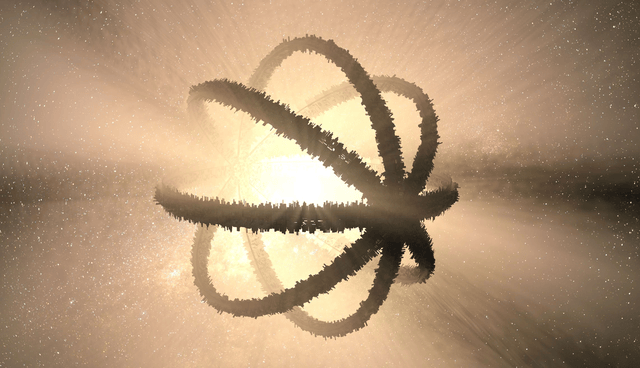

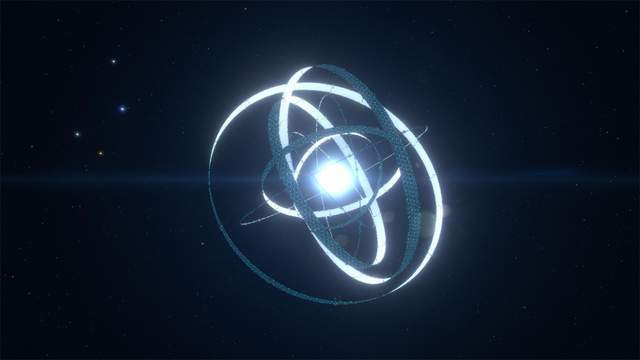

在宇宙的浩瀚星空中,是否存在一种能够将恒星完全包裹,从而汲取其几乎全部能量的超级结构?这便是令人着迷的戴森球概念。1960 年,物理学家弗里曼・戴森提出,当一个文明发展到较高阶段,其母星的资源难以支撑进一步发展时,为获取更多能量,可能会构建一种围绕恒星的超大型人工结构,即戴森球,用以捕获恒星辐射的能量并转化为可用能源。

从理论层面分析,戴森球的存在具有一定合理性。按照卡尔达舍夫文明等级划分,一级文明可利用母行星的所有能源,二级文明则能驾驭母恒星的全部能源,三级文明更是能掌控整个星系的能源。而建造戴森球至少需要达到二级文明的科技水平与资源掌控能力,因为这一工程所需的材料与技术远超当前人类的能力范畴。从工程技术角度而言,虽然建造戴森球所需的技术水平远远超出人类目前水平,但也并非存在不可逾越的障碍。

为探寻宇宙中是否存在戴森球,科学家们积极行动,将目光聚焦于恒星辐射特征的观测。因为一旦恒星被戴森球环绕,其辐射特征会出现异常的红外辐射。2011 年,科学家在 1430 光年外发现了一颗奇特的恒星 —— 塔比星。它的光变曲线极不稳定且毫无周期性,亮度有时竟能下降 22%,如此显著的亮度变化绝非普通行星遮挡所能造成。若有物体结构能引发这般变化,其大小至少得有这颗恒星直径的一半。当时,众多科学家猜测这或许就是外星文明建造的戴森球结构,但由于距离过于遥远,至今仍无法得出确切结论。

多年来,天文学家借助盖亚卫星、2 微米全天巡天项目以及广域红外线巡天探测卫星的探测数据,对超过 500 万颗地球附近的恒星展开分析,试图寻觅戴森球的踪迹,这一项目被称为 Hephaistos 计划。寻找戴森球的原理并不复杂,由于戴森球会吸收恒星光芒,导致恒星亮度因之发生变化。需要说明的是,戴森最初提出的概念并非完整的 “球”,因为从力学角度看,完整的球型结构并不稳定。实际建造方式更可能是发射海量单元在太空中组建类似网状结构,存在诸多缝隙。所以,被戴森球围绕的恒星,其发出的光会不断被遮挡又从缝隙透射,亮度变化极易被天文学家察觉。通过这种方式,国外天文学家团队已发现 7 颗具备此类特性的恒星,其中最近的一颗距离地球仅 466 光年。

然而,这些疑似迹象并不能确凿证实戴森球的存在。有观点认为,或许是这些恒星周围存在大量星球碎片,其不规则分布也能产生类似效果。毕竟人类对宇宙的认知极为有限,各种可能性都不能排除。

截至目前,虽然还未找到戴森球存在的确凿证据,但对它的探索从未停止。宇宙广袤无垠,充满无限可能,戴森球虽仍停留在理论构想阶段,但谁也无法断言在遥远的宇宙角落,是否真有超级文明建造的戴森球正在高效运转,持续改写着宇宙的能量利用格局。