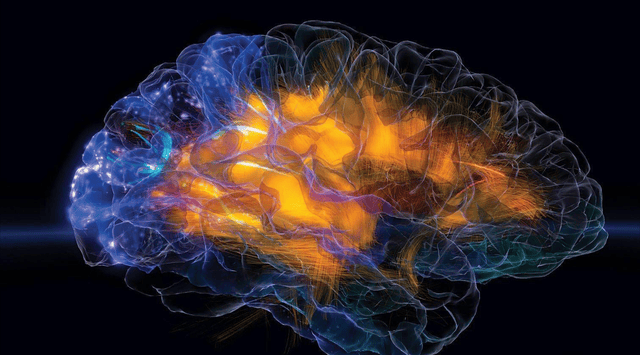

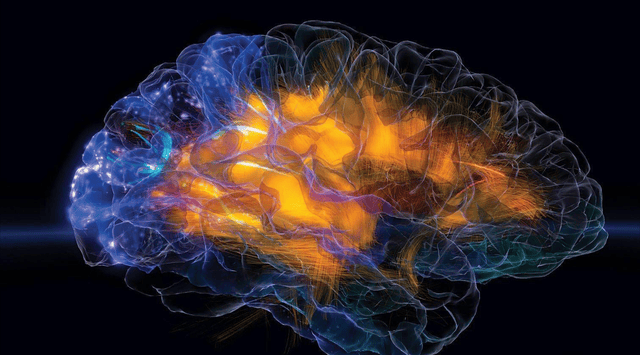

当神经科学家将大脑神经元网络图与宇宙星系分布图并置时,一个令人屏息的巧合浮出水面:两者都呈现出由密集节点与稀疏连接构成的网状结构,且节点间的连接密度、集群分布规律竟存在统计学意义上的高度吻合。这种跨越 10²⁷数量级的相似性,或许并非偶然,而是在向人类暗示着宇宙深层的运行法则。

从结构维度审视,大脑的 860 亿个神经元与可观测宇宙的 2 万亿个星系,遵循着近乎一致的组织逻辑。大脑中神经元通过突触形成约 10¹⁴个连接,而宇宙中星系通过引力相互作用编织成的暗物质网络,同样形成难以计数的引力纽带。更奇妙的是,两者的物质分布密度呈现惊人的趋同 —— 大脑中神经元仅占颅内体积的 20%,其余空间被脑脊液填充;宇宙中可见物质同样只占总质量的 5%,暗能量与暗物质构成了其余的虚空。这种 “稀疏中的有序”,仿佛是某种宇宙编码的重复显化。

复杂系统的自组织特性在两个尺度上演着相同的剧本。大脑在胎儿发育阶段,神经元从无序增殖到形成功能网络的过程,与宇宙大爆炸后星系从量子涨落中逐渐聚集成团的历程,都遵循着 “自相似性” 的分形法则。当神经科学家用数学模型模拟大脑神经网络的信息传递效率时,发现其最优连接模式与天文学家计算出的星系间引力传递效率模型几乎一致。这种效率导向的演化趋同,暗示着复杂系统无论尺度大小,都在朝着 “最小能耗实现最大连接” 的方向演进。

这种相似性为认知科学与宇宙学打开了跨界对话的窗口。物理学家提出的 “全息宇宙论” 认为,三维宇宙可能是二维边界信息的投影,这与大脑通过二维视网膜图像构建三维视觉世界的机制形成奇妙呼应。神经科学家则在星系碰撞的模拟数据中,找到了与癫痫发作时神经元同步放电模式相似的波动规律。当我们凝视星空时,或许正是宇宙在通过人类的大脑观察自身 —— 这种递归式的认知闭环,挑战着人类对主体性的传统认知。

更深远的启示在于对 “复杂性阈值” 的重新思考。大脑在达到约 10¹¹ 个神经元连接时涌现出意识,而可观测宇宙的星系连接规模恰好处于同一数量级。这种数量级的巧合催生了大胆的猜想:当复杂系统的连接密度达到特定阈值,是否会涌现出超越个体单元总和的新属性?意识是否可能是宇宙尺度上某种未知涌现现象的微观投射?

这场跨越 138 亿光年与 1.3 千克的对话仍在继续。当人类用大脑探索宇宙的奥秘时,或许正是两个相似结构在进行着最深层的共鸣 —— 正如神经元通过电信号编织思想,星系通过引力波书写着宇宙的史诗。