当我们凝视星空时,总会被一个终极问题困扰:如果宇宙诞生于 138 亿年前的大爆炸,那么在此之前 —— 比如 139 亿年前,究竟是什么样子?这个问题看似简单,却触及了现代物理学的边界,迫使我们重新思考时间、空间与存在的本质。

首先需要明确的是,时间本身可能是宇宙诞生的产物。根据爱因斯坦的相对论,时间与空间并非绝对独立的存在,而是交织成 “时空” 的四维结构。大爆炸理论认为,宇宙在诞生之初处于密度无限大、体积无限小的奇点状态,此时现有的物理定律完全失效,包括时间的流逝。这意味着在奇点 “之前”,并不存在我们认知中的 “时间” 概念,就像询问 “北极点以北是什么地方” 一样,属于逻辑上的悖论。

那么,139 亿年前这个时间表述本身是否有意义?物理学家霍金曾用 “虚时间” 的概念试图解答这一困惑。在他的理论模型中,宇宙的开端类似于地球的南极点,所有经线在此汇聚,却不存在 “南极点以南” 的地理概念。同理,宇宙奇点也没有 “之前”,时间在那里是有限但无边界的。这一观点虽难以直观想象,却在数学模型中保持了自洽性。

从宇宙学观测来看,我们能追溯的最古老信号来自宇宙微波背景辐射,这是大爆炸后 38 万年留下的 “余温”。通过对这种辐射的精密测量,科学家确认了宇宙膨胀的事实,并反推出 138 亿年的年龄。但在这道 “时间墙” 之外,现有观测手段完全失效。一些理论物理学家推测,我们的宇宙可能诞生于更高维度空间中的 “膜碰撞”,或是从一个坍缩的旧宇宙 “反弹” 而来,但这些假说目前尚无法通过实验验证。

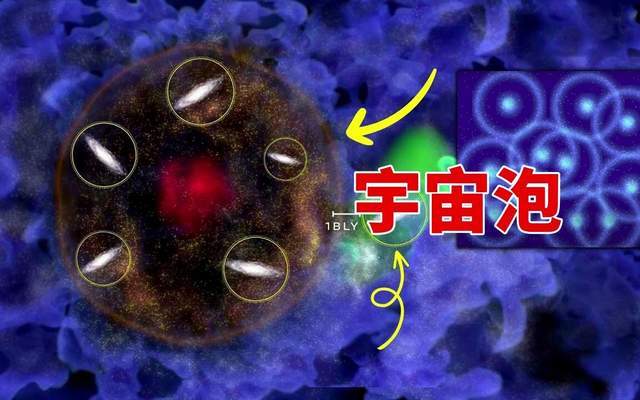

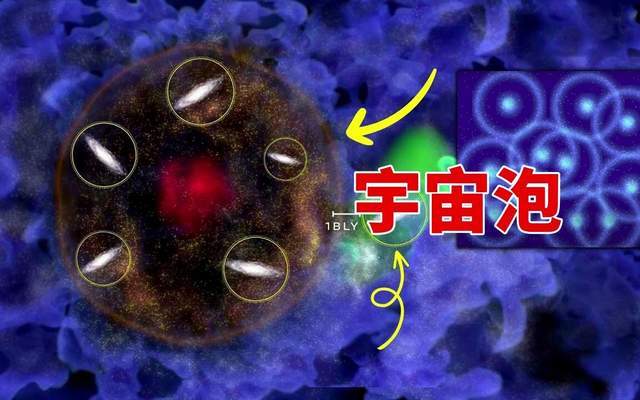

另一种视角来自量子力学。在极小的普朗克尺度下,时空可能呈现出量子涨落的 “泡沫” 状态,因果关系变得模糊。有理论认为,我们的宇宙或许是从这种量子泡沫中随机涌现的涨落,而 139 亿年前可能处于这种无法用经典物理描述的量子混沌中。

值得注意的是,人类对宇宙的认知始终受限于观测工具和理论框架。就像中世纪的人们无法理解地球是圆的一样,今天的我们或许也正被某种思维定式所束缚。未来,随着引力波探测、量子引力理论等领域的突破,关于 “宇宙诞生之前” 的问题可能会有全新的答案。

但就目前而言,最严谨的回答或许是:这个问题本身可能并不成立。因为在宇宙诞生之前,时间或许并不存在,而 “139 亿年前” 这样的表述,不过是我们用现有时间观念去丈量未知的徒劳尝试。这种认知上的边界,恰恰体现了宇宙的深邃与人类探索精神的永恒价值。