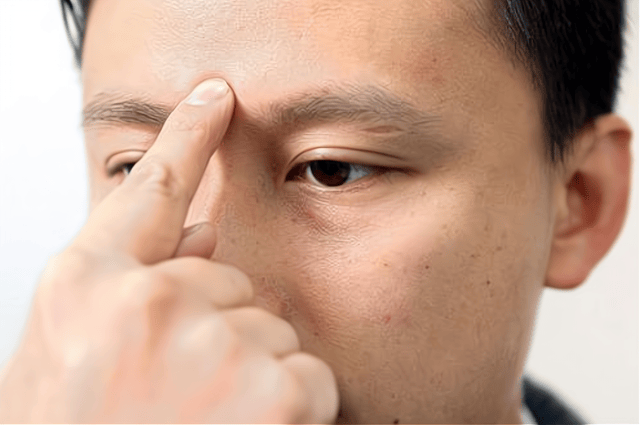

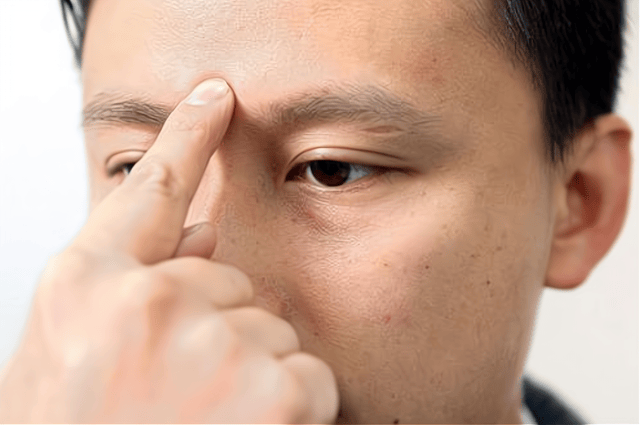

当指尖悬停在眉心上方,明明没有任何物理接触,额头却泛起一阵微妙的酸胀感 —— 这看似诡异的体验,实则藏着人体感知系统的精妙密码。这种 “未触碰却有感觉” 的现象,横跨神经科学与心理学领域,让我们得以窥见身体感知世界的独特方式。

从生理层面看,三叉神经的预警机制是核心推手。眉心区域密布着三叉神经的眼支分支,这些神经纤维如同精密的传感器,对距离变化和气流扰动极为敏感。当手指靠近时,即便未发生接触,指尖带动的微小气流、皮肤温度差异以及视觉传递的 “即将触碰” 信号,会同步激活三叉神经的预警模式。这种先天具备的防御机制,原本用于保护眼部等脆弱区域免受潜在伤害,却在无实际威胁时,将信号误判为轻微刺激,最终转化为眉心处的酸胀感。

视觉信息的 “预先编程” 则进一步放大了这种感知。大脑枕叶的视觉处理区会将 “手指靠近” 的图像快速转化为神经信号,与顶叶的躯体感觉皮层形成联动。研究显示,人类对眉心、眼睑等敏感区域的视觉预判格外强烈,这种联动会提前调动相应区域的感知细胞,使其进入 “戒备状态”。就像士兵听到号角会绷紧肌肉,眉心处的神经细胞在视觉信号刺激下,会产生轻微的过度反应,表现为酸胀或紧绷感。

心理学中的暗示效应同样扮演着重要角色。当我们有意识地将注意力集中在眉心,大脑会强化对该区域的感知过滤。日常生活中,眉心被触碰常与负面体验相关 —— 比如孩童时期被手指点额头的训斥、体检时眼压检测的不适等,这些记忆会在潜意识中形成条件反射。当手指再次靠近时,即便没有实际接触,潜意识中的防御记忆被激活,通过躯体化反应呈现为酸胀感,这本质上是大脑为规避潜在不快而发出的预警。

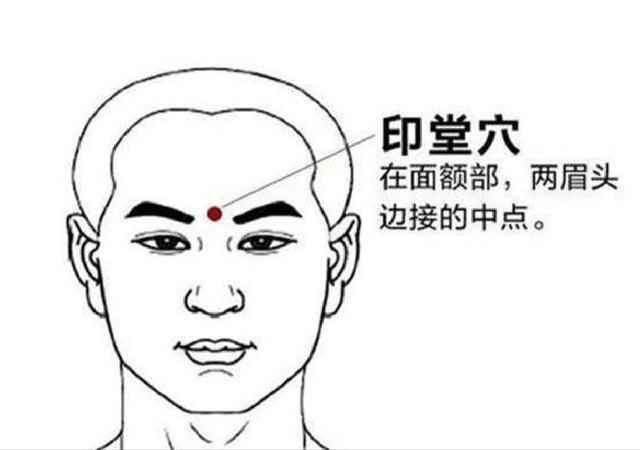

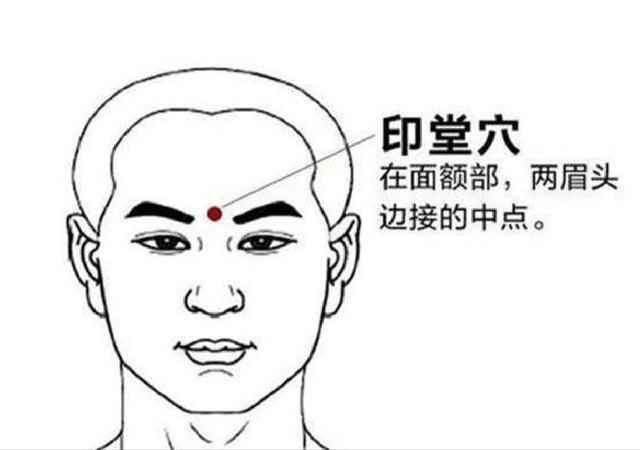

值得注意的是,这种现象存在明显的个体差异。焦虑特质人群的杏仁核更为活跃,对潜在威胁的感知阈值更低,往往更容易放大这种酸胀感;而长期专注于冥想的人,由于眉心区域(印堂)常被作为注意力锚点,对该部位的感知会变得异常敏锐,轻微的外部刺激就可能引发明显反应。

从进化视角看,这种 “超距感知” 是自然选择的智慧结晶。在人类尚未掌握语言交流的时期,肢体的靠近往往意味着攻击、示好或合作,眉心作为面部最显眼的区域之一,对其附近的动作保持高度敏感,能让个体在第一时间做出防御或应对,从而提高生存概率。尽管现代社会已无需依赖这种原始防御,但进化烙印仍深深镌刻在神经系统中,以酸胀感的形式偶尔提醒我们 —— 身体对世界的感知,远比眼睛看到的更复杂。