在广袤无垠的宇宙中,隐藏着无数的奥秘等待人类去探索。近期,一则令人振奋的消息传来:中国科学家首次发现了来自外太空的 “鸟鸣声”。这一发现瞬间吸引了全球的目光,那么,这神秘的 “鸟鸣声” 究竟是怎么回事呢?

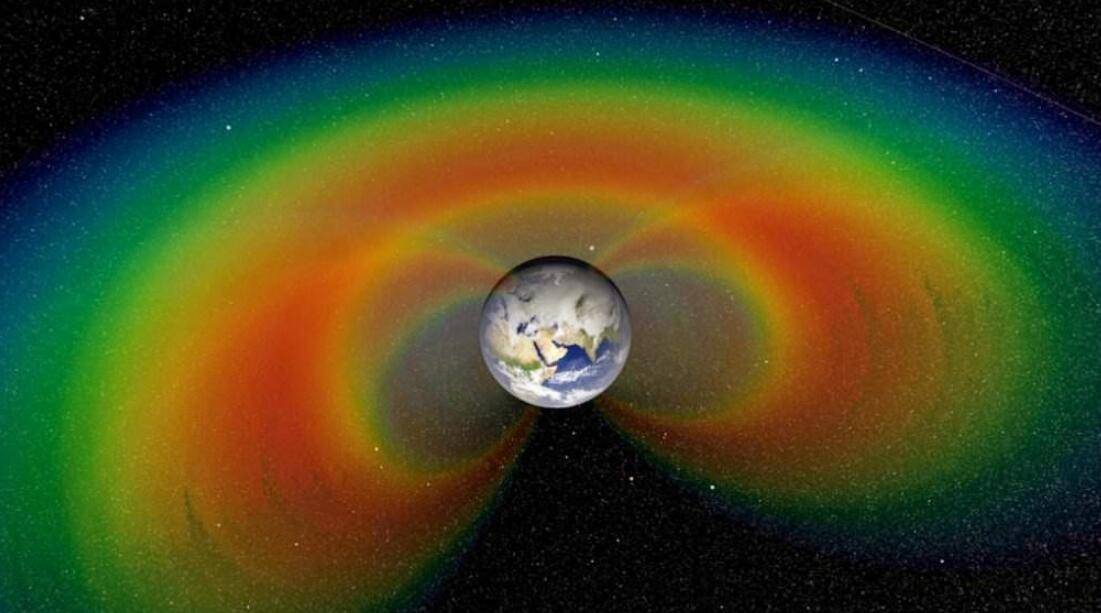

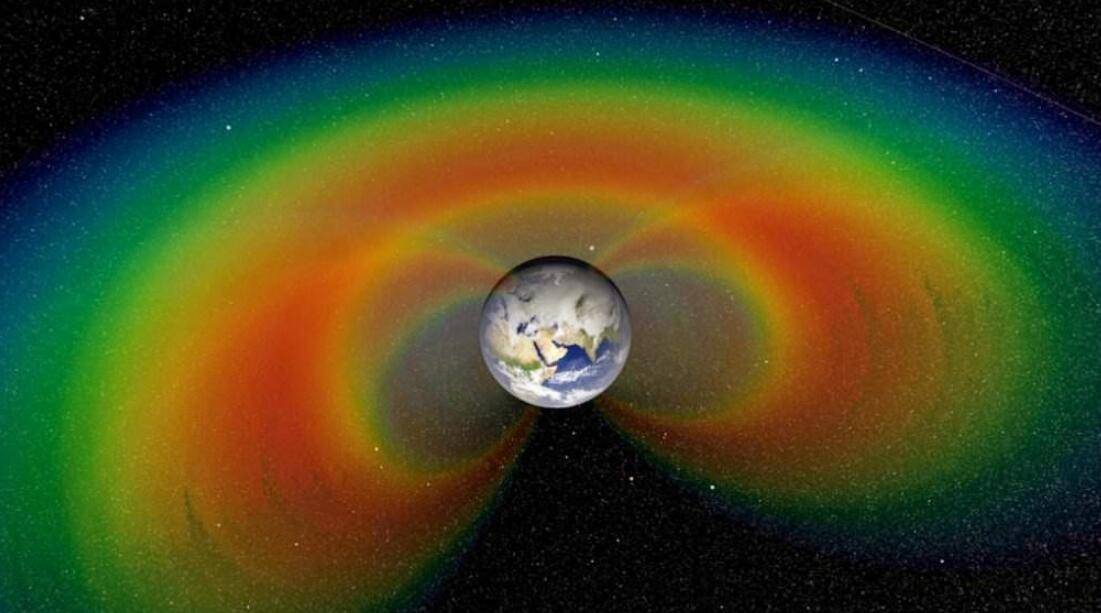

其实,这所谓的 “鸟鸣声”,在科学界被称为合声波。地球拥有强大的磁场,这一磁场如同一个无形的保护伞,保护着地球免受太阳风及其他宇宙射线的侵袭。同时,在地球周围的空间中,磁场形成了一个巨大的 “带电粒子运动场”,其中布满了高速运动的带电粒子。通常情况下,这些粒子在磁场作用下沿着特定轨迹运动。然而,当太阳风等因素扰动了它们的运动轨迹时,就如同琴弦被拨动,会产生一种特殊的电磁波动,这便是合声波。

自 20 世纪 50 年代合声波被发现以来,在之后的几十年里,科学家们通过观测发现,这种特殊的电磁波动仅存在于地球附近的磁场区域,尤其在磁场呈现对称双极形态的偶极磁场区域最为常见,其出现的最远距离大约在距地球 5.1 万公里处。因此,科学界普遍认为合声波的形成依赖于地球附近磁场的规则构造,一旦离开这些区域,便无法形成。

但此次,由中国科学家领衔的研究团队打破了这一传统认知。他们利用 “地球磁层多尺度卫星” 的观测数据,首次在距离地球大约 16.5 万公里的外太空发现了合声波的存在。这一区域的地球磁场已不再是规则的偶极磁场,而是呈现出极度扭曲和复杂的形态。过去的研究从未料到,在如此复杂的磁场环境中竟能产生清晰的 “鸟鸣声”。

为深入探究这些合声波的成因,研究团队展开了细致研究。结果显示,在磁场高度扭曲的深空区域,电磁波动与粒子的能量交换并非遵循简单的线性关系,而是通过一种 “非线性波 – 粒子相互作用” 的共振机制实现。具体过程为:在磁场紊乱区域,电子分布不均匀,形成局部 “电子空洞”;当高能电子穿过 “电子空洞” 时,其运动频率与磁场波动频率同步,触发电子回旋共振,电子动能转化为波动能量,使得电磁波动频率快速上升,波动幅值非线性增长;磁场强度的空间非均匀性是触发 “非线性波 – 粒子相互作用” 的关键,当非均匀因子达到特定阈值时,“电子空洞” 与电磁波动之间的能量转移效率显著提升,促使合声波能在复杂的非偶极磁场中持续存在。

此次发现意义重大,它证明了在宇宙中,任何有磁场和带电粒子的区域都有可能产生合声波。这意味着,太阳系中其他具有磁场的行星,或许也存在着类似的 “鸟鸣声”。这一成果不仅拓宽了人类对宇宙现象的认知边界,也为后续研究宇宙空间环境提供了新的方向和思路,助力人类在探索宇宙的征程中迈出更坚实的一步 。