一、纳秒脉冲背后的 “老卫星”

2024 年 6 月 13 日,澳大利亚 ASKAP 射电望远镜阵列捕捉到一束异常信号:频率介于 695.5 至 1031.5 兆赫兹之间,持续时间仅纳秒级,强度却超过 300 万 janskys—— 相当于智能手机信号的 1000 亿倍。起初,研究人员以为发现了深空快速射电暴,但时间延迟分析显示,信号源头距地球仅 4500 公里,绝非宇宙天体。

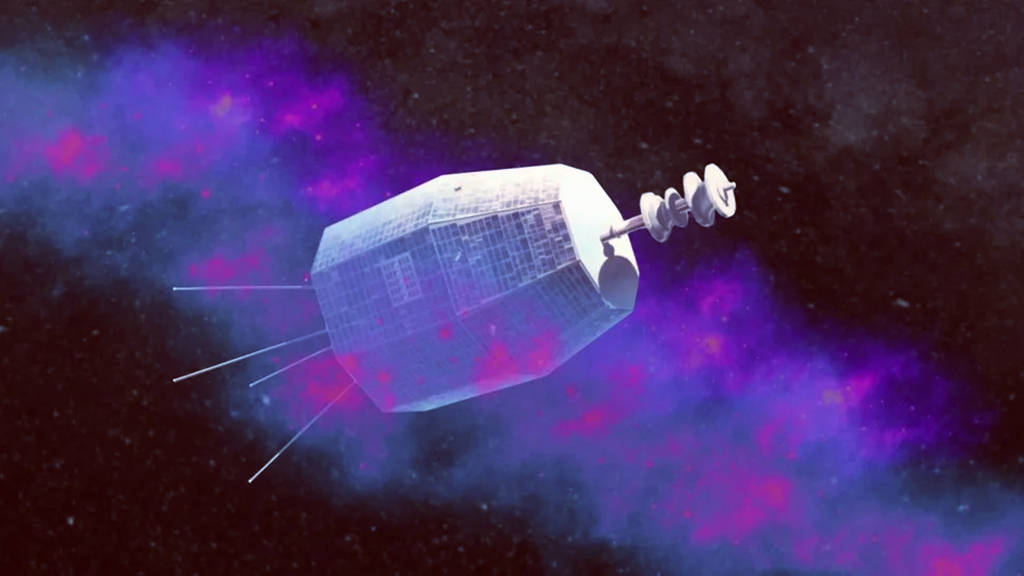

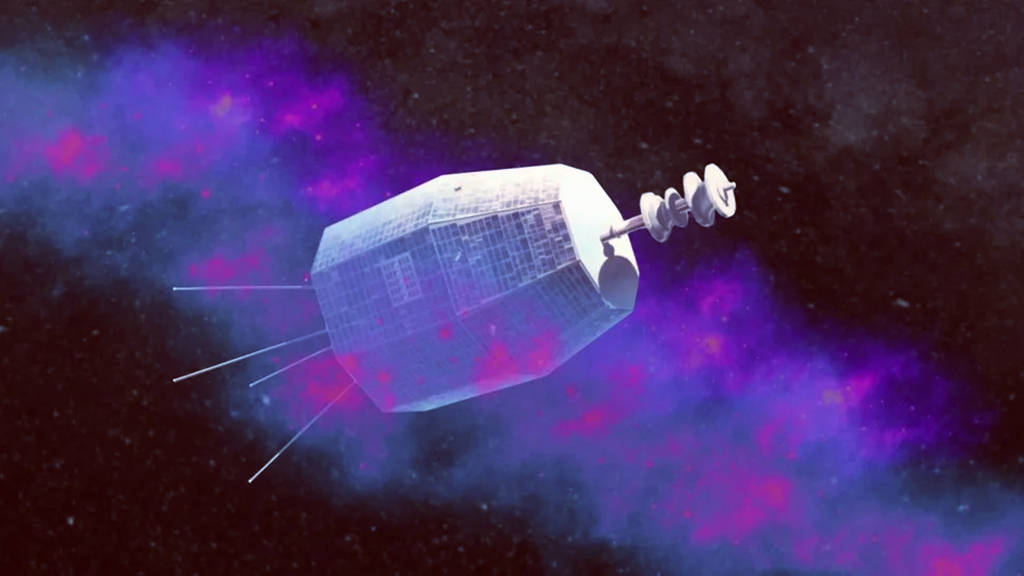

历经一年比对轨道数据库,谜底终于揭晓:信号来自 NASA 1964 年发射的 “Relay 2” 卫星。这颗曾验证跨洋通信技术的试验卫星,1965 年便停止运行,1967 年正式宣告废弃,已在太空沉默了 58 年。

二、信号成因的科学破解

“外星文明激活” 的猜想很快被推翻。科学家提出两种合理解释:其一,太空中的微陨石高速撞击卫星,瞬间产生等离子体放电,形成无线电脉冲;其二,卫星在地球磁层中与空间等离子体相互作用,表面积累的静电荷突破介电强度,引发剧烈放电。这两种机制均已在航天器在轨运行中被观测到,却首次在废弃半个多世纪的卫星上留下如此强烈的印记。

值得注意的是,“Relay 2” 的信号特性极具迷惑性。其短促强烈的脉冲与深空射电暴高度相似,若未精准定位源头,很可能造成天文学误判。这一发现也让科学家意识到,废弃卫星可能成为射电观测的 “隐形干扰源”。

三、高兴不起来的深层原因

信号背后,是近地空间日益严峻的太空垃圾危机。据联合国外层空间事务厅 2025 年数据,人类累计发射的 1.7 万颗卫星中,仅 11700 颗仍正常运行,其余均沦为太空垃圾,而包括爆炸碎片、火箭残骸在内的各类太空废弃物总数已达数十万件。

这些 “太空幽灵” 以每秒数公里的速度运行,哪怕厘米级碎片也能击穿航天器外壳。2009 年,美国 “铱星 33 号” 与俄罗斯废弃卫星相撞,产生近 2000 块碎片,迫使空间站紧急规避。更令人担忧的是,“Relay 2” 的 “苏醒” 证实:废弃卫星可在轨道长期滞留 —— 我国 1970 年发射的东方红一号,半个多世纪仅下降 10 公里轨道高度,仍在太空游荡。

更棘手的是管理空白。NASA 甚至找不到 “LES-1” 卫星的完整技术文档,连通信协议都已遗失。这些 “半活不死” 的卫星可能干扰军事监测,2019 年苏联老旧卫星就曾因太阳风暴恢复信号,险些引发误警报。

四、太空治理的迫切性

“Relay 2 的信号是一记警钟。” 科学家呼吁建立全球统一的太空发射标准,要求卫星配备 “生命终结燃料”,退役后自主坠入大气层焚毁 ——SpaceX 星链卫星虽践行此理念,但 2024 年仍有 316 颗因太阳活动加速坠落,暴露技术局限。同时,主动清理技术研发刻不容缓,唯有追踪与清除并举,才能为未来太空活动留存安全空间。

这颗老卫星的 “最后发言”,恰是对人类的提醒:仰望星空前,必先管好自己留下的 “遗产”。