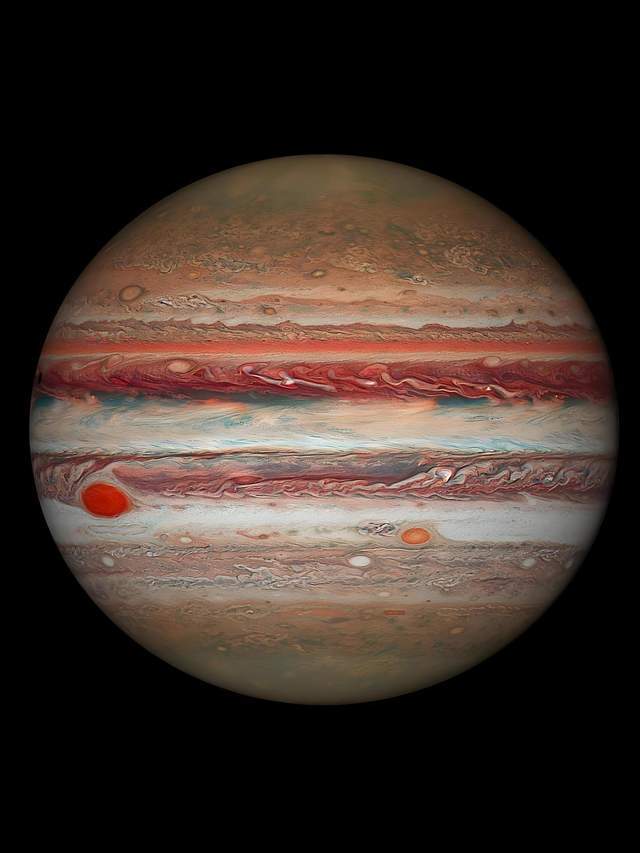

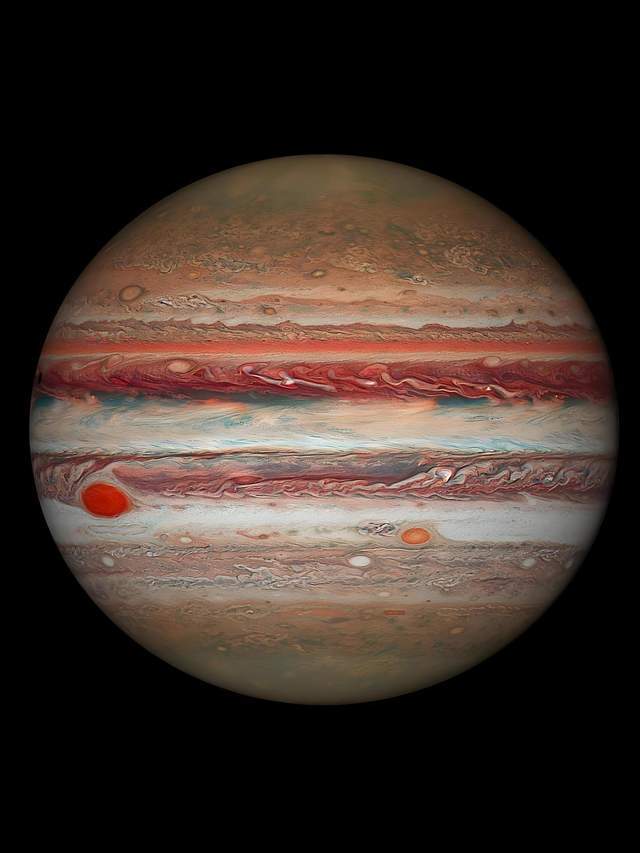

在太阳系的行星家族中,木星始终以 “巨无霸” 的姿态吸引着人类的目光。它的大气成分中 90% 是氢气,这个数字足以让人们产生联想:既然氢气是高度易燃的气体,为何小行星频繁撞击木星时,从未将其点燃变成第二个太阳?要解开这个谜团,我们需要从燃烧的本质、核聚变的条件以及木星自身的特性三个维度展开分析。

首先,燃烧的化学反应需要 “三位一体” 的条件:可燃物、助燃物和点火源。木星大气中确实富含氢气(可燃物),小行星撞击时产生的高温高压也能提供点火源,但关键的短板在于缺乏持续的助燃物。地球上的燃烧反应大多依赖氧气作为助燃剂,而木星的大气成分以氢和氦为主,氧元素的含量极低,仅占大气总量的 0.003% 左右。这意味着即使局部氢气被撞击的高温点燃,也会因没有足够的氧气参与反应而迅速熄灭。例如 1994 年苏梅克 – 列维 9 号彗星撞击木星时,产生的爆炸能量相当于 3 亿颗广岛原子弹,但观测数据显示,撞击点仅出现短暂的闪光和等离子体云,并未形成持续燃烧的火焰,正是由于缺乏助燃物的缘故。

其次,太阳的能量来源并非燃烧,而是氢核的核聚变反应,这与化学反应有着本质区别。太阳核心的温度高达 1500 万摄氏度,压力达到地球大气压的 2500 亿倍,在这样的极端条件下,氢原子核才能克服库仑斥力发生聚变,释放出巨大能量。而木星的质量仅为太阳的 1/1047,核心温度约为 2 万摄氏度,压力仅为太阳核心的 1/1000,远远达不到氢核聚变的门槛。天文学家计算发现,要让木星启动核聚变,其质量至少需要增加 80 倍,达到当前质量的 80 倍以上才能满足核心压力和温度的要求,显然这在太阳系的演化过程中无法实现。

再者,小行星撞击的能量无法在木星大气中形成持续燃烧的环境。木星作为太阳系的 “清道夫”,每年都会遭遇大量小行星撞击,但这些撞击产生的能量会被木星浓厚的大气层迅速稀释。木星的大气厚度超过 5000 公里,主要由氢和氦组成的流体状态大气具有极强的对流和扩散能力,撞击产生的局部高温会在数小时内通过气流运动传递到广阔区域,温度快速降至氢气的燃点以下。同时,木星没有固态表面,撞击产生的冲击波会在气体中不断衰减,无法形成类似地球上的火焰传播条件。

从更宏观的角度看,木星的存在本身就是太阳系演化的必然结果。它诞生于太阳形成后的剩余物质盘中,因引力优势聚集了大量氢和氦,却因质量不足未能成为恒星,最终成为一颗气态巨行星。这种 “差一点成为恒星” 的特性,恰恰体现了宇宙中物质演化的精妙平衡 —— 质量决定了天体的最终命运,而木星的质量注定了它只能是太阳系中一颗闪耀的行星,而非第二个太阳。

综上所述,木星虽然拥有海量氢气,但由于缺乏助燃物、无法满足核聚变条件,且小行星撞击的能量难以维持燃烧,因此永远不可能被点燃成第二个太阳。这个结论不仅揭示了天体演化的基本规律,也让我们更深刻地理解了太阳作为恒星的独特性 —— 它的存在是质量、压力和温度共同作用的完美结果,而这种完美,在太阳系中仅此一例。