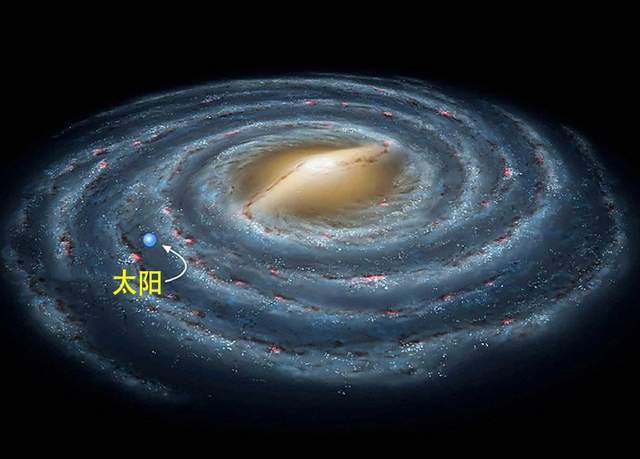

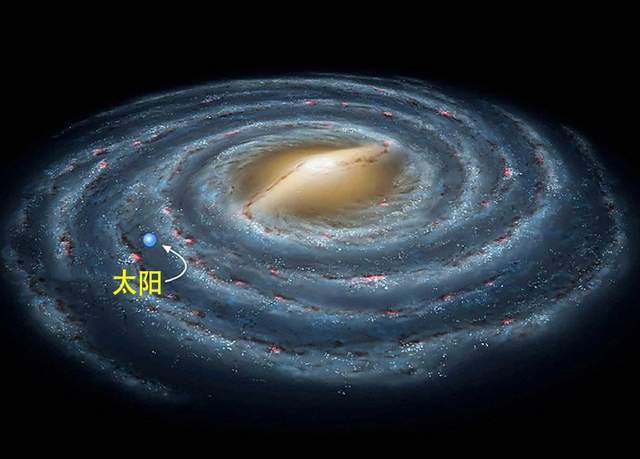

当我们在夏夜仰望星空,那条横跨天际的乳白色光带总会引发遐想:银河系究竟是什么形状?令人惊叹的是,即便人类探测器尚未飞出太阳系,科学家们早已勾勒出它的轮廓 —— 一个直径约 10 万光年、拥有四条主旋臂的棒旋星系。这一结论的得出,凝聚了数代天文学家的智慧,更依赖于一系列巧妙的观测手段。

恒星计数:绘制银河的原始草图

18 世纪,英国天文学家威廉・赫歇尔率先尝试破解银河形状。他假设银河系内恒星分布均匀,通过望远镜统计不同方向的恒星数量,绘制出首个银河系模型。尽管这个模型将太阳置于中心(后来证明是错误的),但开创了 “以观测数据推断结构” 的思路。赫歇尔的儿子约翰・赫歇尔延续研究,发现银河在南北方向恒星密度差异显著,暗示其可能是扁平的盘状结构 —— 这与我们今天所知的银盘特征不谋而合。

标准烛光:丈量星际距离的标尺

要确定银河系结构,精准测量恒星距离是关键。20 世纪初,美国天文学家亨丽爱塔・勒维特发现 “造父变星” 的周期 – 光度关系:这类恒星的亮度变化周期与其真实亮度成正比。这一发现让造父变星成为 “宇宙标准烛光”—— 通过观测其视亮度和周期,就能计算出实际距离。随后,哈洛・沙普利利用球状星团中的造父变星,发现这些星团围绕着一个远离太阳的中心分布,最终确定银河系中心位于人马座方向,太阳距离银心约 2.6 万光年。

射电探测:穿透迷雾的 “透视眼”

银河系内的尘埃和气体云会吸收可见光,遮挡了远方的恒星。但在射电波段,氢原子发出的 21 厘米波长辐射能轻松穿透障碍。20 世纪 50 年代,天文学家通过射电望远镜绘制出银河系中性氢分布图,发现氢云沿旋臂结构分布,直接证实了银河系的旋涡特征。后续观测进一步发现,银河系中心存在一个棒状结构,连接着四条主旋臂(猎户臂、英仙臂、人马臂和三千秒差距臂),修正了早期 “简单旋涡” 的认知。

星系类比与动态建模:拼图的最后一块

人类虽身处银河,但能观测到数十亿个其他星系。通过对比发现,银河系的恒星分布、旋转速度(太阳以每秒 220 公里绕银心运转)与其他棒旋星系高度相似。结合盖亚卫星对 13 亿颗恒星的精确测距数据,天文学家建立了银河系的动态模型,不仅确定了其直径、厚度等参数,还推算出旋臂的缠绕方式和演化历史。这些模型与观测数据的完美契合,让 “棒旋星系” 的结论愈发坚实。

从赫歇尔的简陋计数到盖亚卫星的精密测绘,科学家用智慧突破了空间的桎梏。银河系的形状并非单一观测的结果,而是恒星计数、距离测量、射电探测和星系类比等多学科证据交织的产物。这种 “以局部见整体” 的科学思维,正是人类探索宇宙的永恒密码 —— 即便身困一隅,依然能凭借理性与工具,触摸到宇宙的宏大轮廓。