5800 万年前的地球,正经历着一场史无前例的全球性热浪。赤道地区的正午阳光炙烤着茂密的热带雨林,空气中弥漫着潮湿的水汽和腐烂植被的气息,地面温度常年维持在 30 摄氏度以上,这样的极端环境却孕育出了地球史上最令人惊叹的掠食者 —— 泰坦巨蟒。

这场全球升温事件被地质学家称为 “古新世 – 始新世极热事件”,其成因与大规模火山活动密切相关。当时大西洋中洋脊的剧烈扩张导致巨量二氧化碳涌入大气,温室效应让全球平均气温在数千年内飙升了 5-8 摄氏度。两极冰盖消融殆尽,热带生态系统向南北半球大幅扩张,北纬 45 度地区竟出现了棕榈树的踪迹。

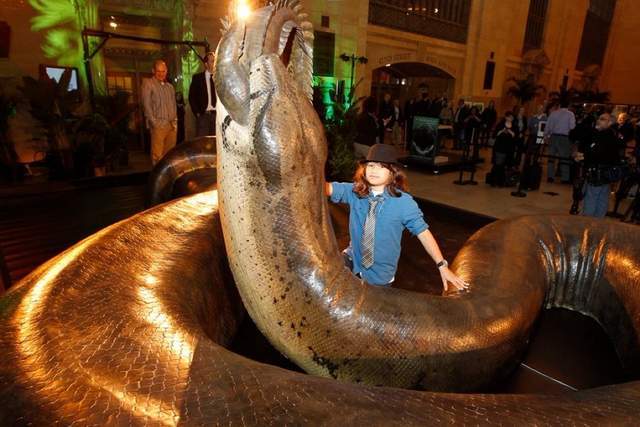

在哥伦比亚北部的塞雷洪煤矿,古生物学家的铁锹敲开了尘封的秘密。2009 年,这里出土的脊椎骨化石震惊了科学界:这些骨骼的主人体长可达 12-15 米,体重超过 1.2 吨,身体最粗处直径接近 1 米,是现代最大蟒蛇的 5 倍。通过碳同位素测年,这些化石精准指向 5800 万年前的热峰值时期,为 “高温催生巨蟒” 的假说提供了关键证据。

泰坦巨蟒的崛起绝非偶然。作为变温动物,蛇类的生长速度和体型上限直接受制于环境温度。现代蟒蛇在 25 摄氏度时的代谢效率是 20 摄氏度时的 1.8 倍,而 5800 万年前热带地区常年 32-34 摄氏度的环境,为巨蟒提供了理想的生长温床。较高的体温让它们的消化效率提升 40%,能在一周内消化完一整头鳄鱼,这种能量转化效率支撑着它们突破体型极限。

这个时期的南美洲热带雨林堪称 “巨爬乐园”。与泰坦巨蟒共享生态系统的,还有体长 5 米的钝鼻鳄和 3 米长的巨型龟类。化石证据显示,巨蟒的脊椎骨上留有鳄鱼牙齿的划痕,而鳄鱼化石的腹腔内也发现过巨蟒的鳞片,证明这两种巨型爬行动物之间存在激烈的生存竞争。古生物学家推测,泰坦巨蟒可能像现代蟒蛇一样采用缠绕窒息的捕猎方式,但其猎物可能包括小型犀牛和河马的远古近亲。

然而,巨蟒王朝的辉煌并未持续太久。随着 5800 万年前大气中二氧化碳浓度逐渐回落,全球气温在数百万年间缓慢下降。当热带地区的年平均温度降至 28 摄氏度以下时,泰坦巨蟒的代谢效率开始无法支撑庞大的身躯。化石记录显示,它们的体型在短短几十万年里缩减了 60%,最终在约 5500 万年前彻底消失。

这些沉睡在煤层中的骨骼,不仅讲述着远古巨兽的传奇,更向我们揭示了一个深刻的规律:生命总能在极端环境中找到进化的突破口。泰坦巨蟒的兴衰,恰似一部浓缩的地球气候变迁史,提醒着我们生命与环境之间那微妙而脆弱的平衡。