从阿波罗登月的足迹到 “祝融号” 在火星的探测,人类对太空的探索从未停歇,可对覆盖地球表面 71% 的海洋,尤其是深海,探索程度却远远不足。很多人疑惑,人类为何宁愿奔赴遥远的太空,也不深入脚下的深海?而深海,又藏着哪些令人胆寒的可怕之处?

人类更倾向于探索太空,背后有着多重现实因素。从技术层面来看,太空是接近真空的环境,虽然温度极端、辐射强烈,但环境参数相对稳定,人类可以通过设计特定的航天器来应对。比如航天器的外壳能抵御辐射和极端温度,生命维持系统能提供适宜的氧气和温度。而深海环境却复杂多变,每下潜 10 米,海水压强就会增加 1 个大气压,在 1 万米深的马里亚纳海沟,压强相当于 1000 多个大气压,足以轻易压碎钢铁制成的潜水器。同时,深海完全黑暗,能见度几乎为零,还存在着剧烈的水流、复杂的地质活动,这些都给探测设备的研发带来了巨大挑战,研发成本也远高于航天器。

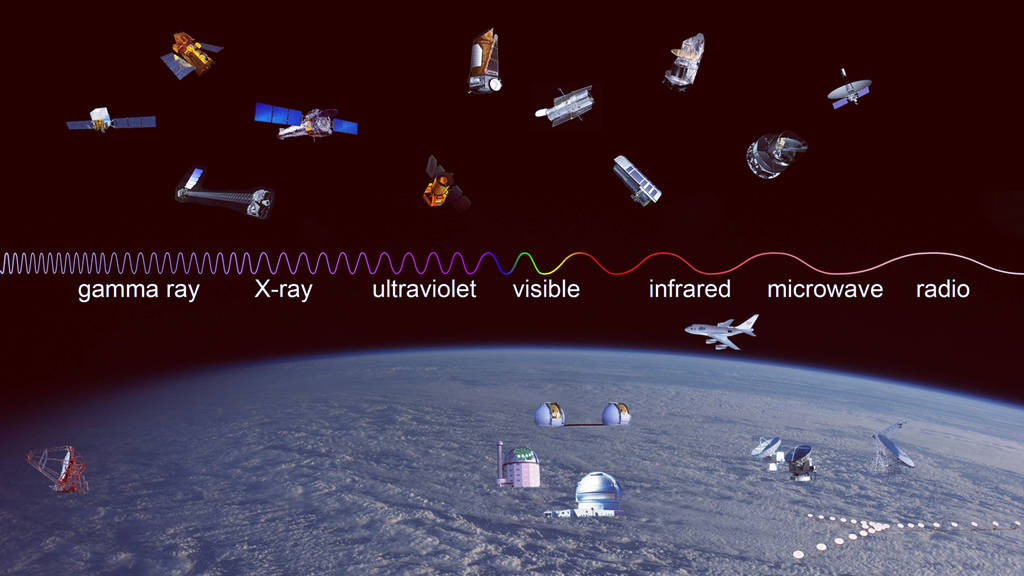

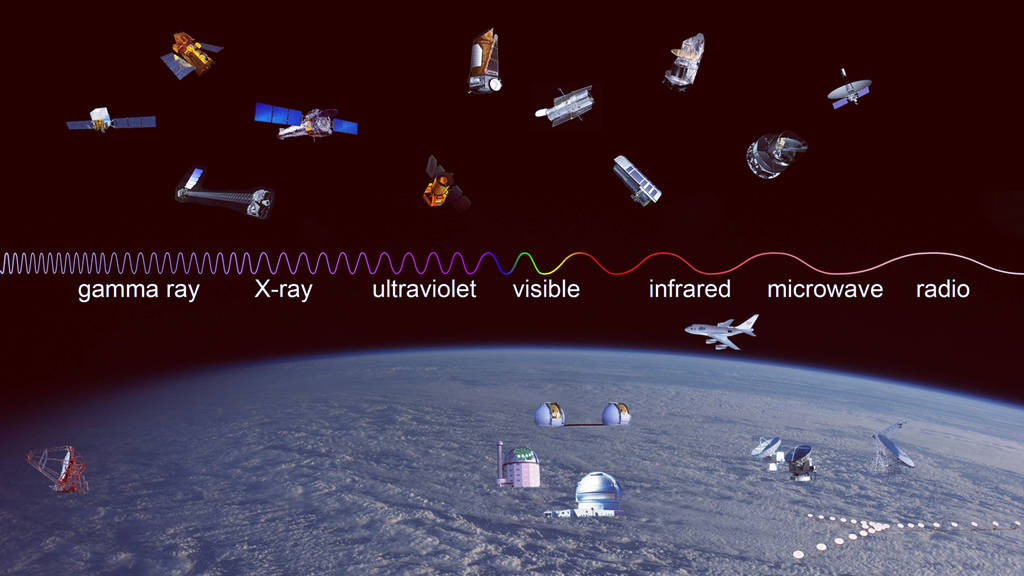

从价值感知角度来说,太空探索的成果更容易被大众感知。卫星导航改变了人们的出行方式,太空育种培育出了更高产的农作物,这些成果与人们的日常生活息息相关。而且,探索太空承载着人类对未知世界的向往,对寻找地外文明、拓展人类生存空间有着重要意义,这种宏大的目标更容易激发人类的探索热情。相比之下,深海探索的成果虽然也很重要,比如发现新型生物资源、研究地球生命起源等,但这些成果往往需要专业的解读才能被大众理解,其对日常生活的直接影响也不那么明显,因此难以像太空探索那样吸引大量的关注和资源投入。

深海的可怕,首先体现在极端的物理环境。除了惊人的压强,深海的温度也低至 0-4℃,只有少数特殊区域因热泉活动温度较高。在这样的低温环境下,普通的设备会失去正常功能,生物的生存也面临巨大考验。更可怕的是深海中的黑暗,阳光无法穿透 200 米以下的海水,这里永远是一片漆黑。在黑暗中,隐藏着许多奇特而危险的生物,比如能发出荧光的安康鱼,它的嘴里长满了锋利的牙齿,一旦有猎物靠近,就会瞬间将其吞噬。还有巨型乌贼,体长可达 20 米,拥有强大的触手,能轻易缠住猎物,甚至对潜水器造成威胁。

深海的地质环境也十分险恶,这里分布着大量的海沟、海山、热泉口等地质构造。热泉口周围的海水温度高达 300-400℃,同时还含有大量的有毒物质,如硫化氢、甲烷等,对生物和设备都有着极大的危害。而且,深海的地质活动频繁,地震、火山喷发等灾害时有发生,进一步增加了深海探索的风险。

尽管深海环境可怕,探索难度极大,但随着科技的不断进步,人类对深海的探索也在逐渐深入。“奋斗者” 号载人潜水器成功坐底马里亚纳海沟,就标志着我国在深海探测领域取得了重大突破。未来,随着探测技术的不断发展,相信人类终将揭开深海更多的奥秘,让这片神秘而可怕的领域为人类的发展做出更大的贡献。而太空探索与深海探索并非相互对立,它们都是人类认识自然、拓展生存空间的重要途径,两者的协同发展,必将推动人类文明迈向新的高度。