每到盛夏,当我们在烈日下汗流浃背时,或许会有一个疑惑:明明夏天地球离太阳的距离比冬天更远,为什么天气反而更热?这个看似矛盾的现象,背后藏着地球公转与自转共同作用的科学原理,并非由日地距离单一因素决定。

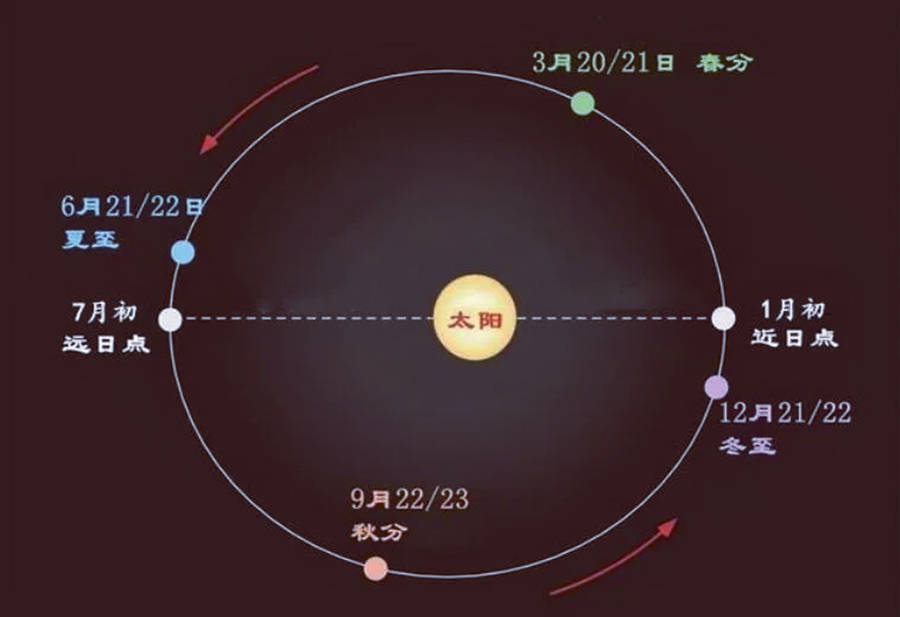

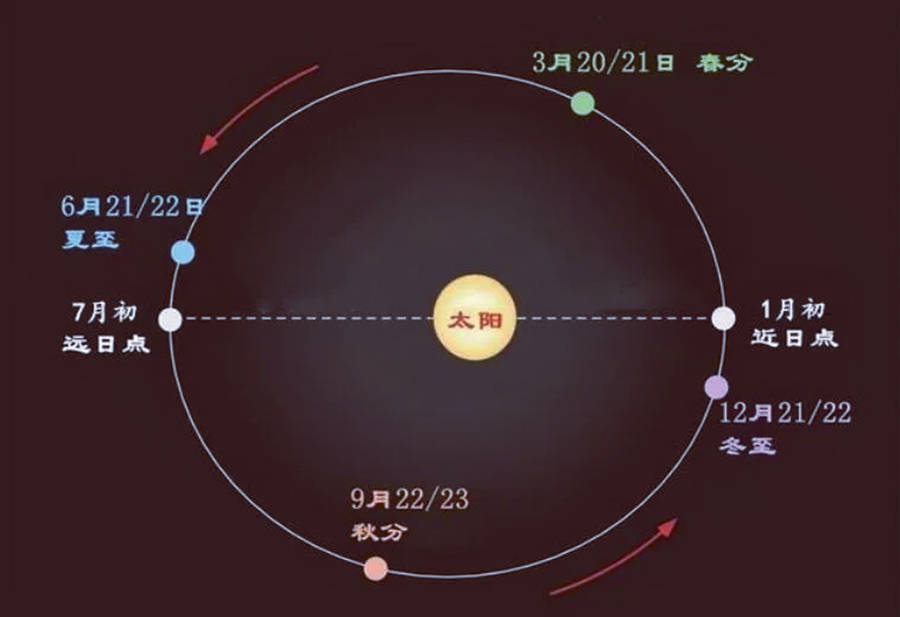

要解开这个谜题,首先要纠正一个常见误区 —— 日地距离并非影响气温的关键。地球绕太阳公转的轨道是椭圆形,而非正圆形,每年 1 月初地球会运行到离太阳最近的 “近日点”,距离约 1.47 亿公里;7 月初则到达离太阳最远的 “远日点”,距离约 1.52 亿公里。这意味着北半球盛夏时,地球其实正处于离太阳最远的位置,与太阳的距离比冬季近时远了约 500 万公里。既然距离更远,为何接收的热量反而更多?答案藏在地球的 “姿势” 里。

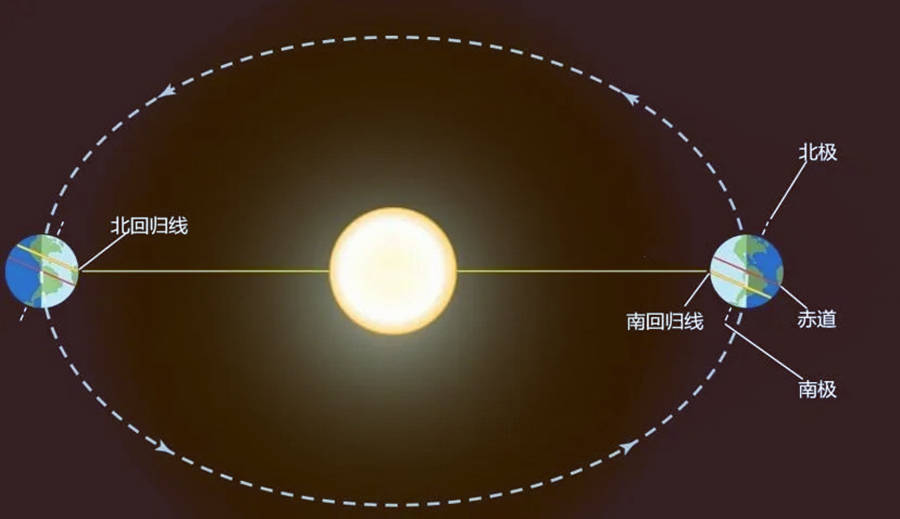

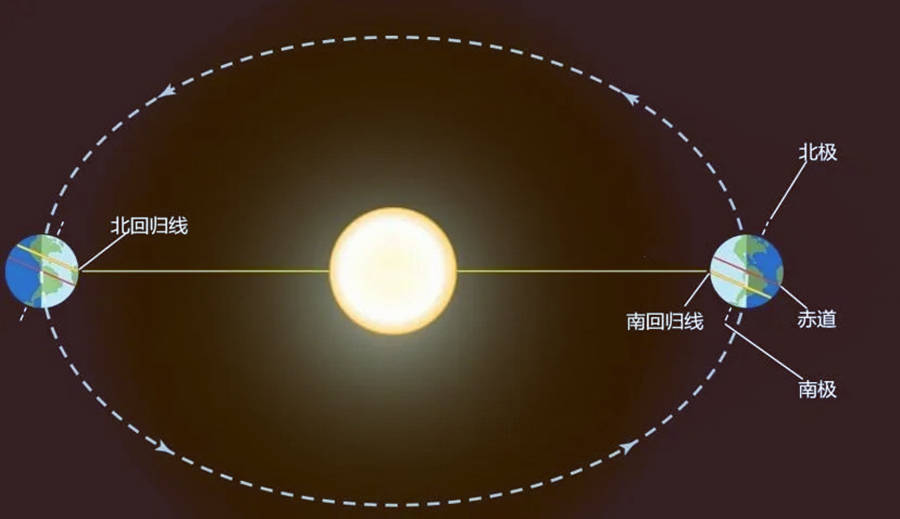

地球在公转过程中,自转轴始终保持着约 23.5 度的倾斜角,这个倾斜角导致太阳直射点在南北回归线之间周期性移动,而直射与斜射的差异,直接决定了地表单位面积接收的太阳辐射强度。盛夏时,北半球恰好朝向太阳倾斜,太阳直射点北移至北回归线附近,阳光以近乎垂直的角度照射地面。此时,相同面积的地表能接收更集中的太阳辐射,就像用放大镜聚焦阳光时,焦点处温度会急剧升高一样。而到了冬季,北半球背向太阳倾斜,太阳直射点南移,阳光以倾斜角度照射,同样的太阳辐射被分散到更大的地表面积上,单位面积接收的热量自然大幅减少。以北京为例,夏至日太阳高度角可达 73.5 度,冬至日则仅为 26.5 度,直射与斜射的差异让夏季地表获得的太阳辐射量比冬季多了近一倍。

除了太阳高度角,昼夜时长的差异也加剧了夏季的炎热。盛夏时节,北半球昼长夜短,北极地区甚至会出现 “极昼” 现象。以我国东北地区为例,夏至日的白昼时长可达 16 小时以上,长时间的日照让地表有更充足的时间吸收热量;而到了夜晚,由于白昼时间长,地表散热时间相对缩短,热量积累效应更加明显。反观冬季,北半球昼短夜长,日照时间短,地表吸收的热量有限,夜晚却要经历漫长的散热过程,气温自然偏低。

此外,大气层的 “保温效应” 也在夏季发挥着重要作用。夏季时,由于气温较高,空气湿度相对较大,大气层中的水汽和二氧化碳等温室气体能更有效地截留地表散发的热量,形成 “温室效应”,让地面温度不易降低。同时,夏季盛行的暖湿气流带来的云层,在白天虽能遮挡部分阳光,但夜间却像 “被子” 一样阻止热量散失,进一步加剧了夜间的高温。而冬季空气干燥,云层较少,地表热量更容易通过辐射的方式散失到宇宙空间,导致气温持续走低。

从更宏观的角度看,这个现象也体现了太阳系天体运动的精妙平衡。地球自转轴的倾斜角看似微小,却直接决定了地球上四季的更替和热量的分布,让不同地区在不同季节获得相对均衡的热量,为生命的繁衍提供了适宜的环境。如果没有这个倾斜角,太阳直射点将始终停留在赤道附近,地球上就不会有明显的四季变化,高纬度地区可能永远处于寒冷之中,低纬度地区则会持续高温,生命的生存环境也将面临巨大挑战。

由此可见,盛夏时节地球离太阳更远却更热,是太阳高度角、昼夜时长、大气层保温效应等多种因素共同作用的结果,而非单一的日地距离所能决定。这个看似矛盾的自然现象,背后蕴含着严谨的科学逻辑,也让我们更加感叹地球生态系统的神奇与精密。当我们在夏日感受酷暑时,不妨多一份对科学的好奇,从宇宙运行的规律中,探寻自然现象背后的奥秘。