当人类的观测设备穿透星际尘埃,440 光年外豺狼座方向正上演着一场宇宙级的 “造物秀”。借助甚大望远镜(VLT)搭载的 “增强分辨率成像仪和光谱仪”(ERIS),天文学家首次清晰捕捉到一颗巨型 “准行星” 的形成过程,这场跨越时空的 “现场直播”,为破解行星诞生之谜提供了关键实证。

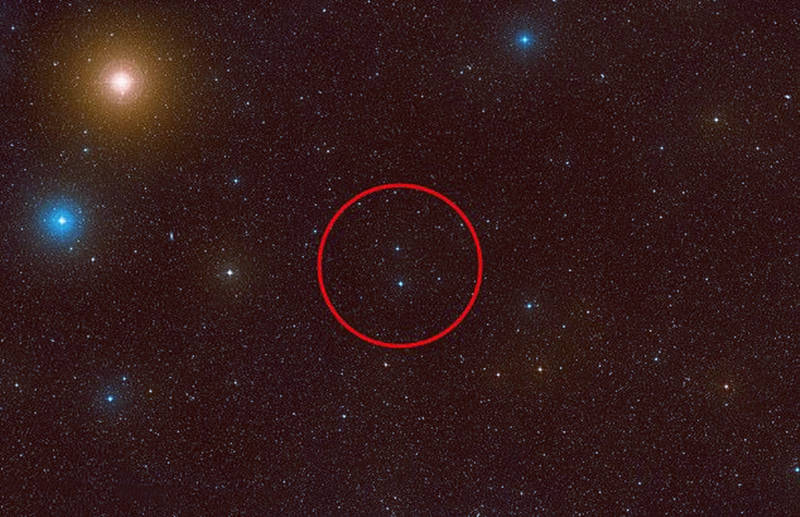

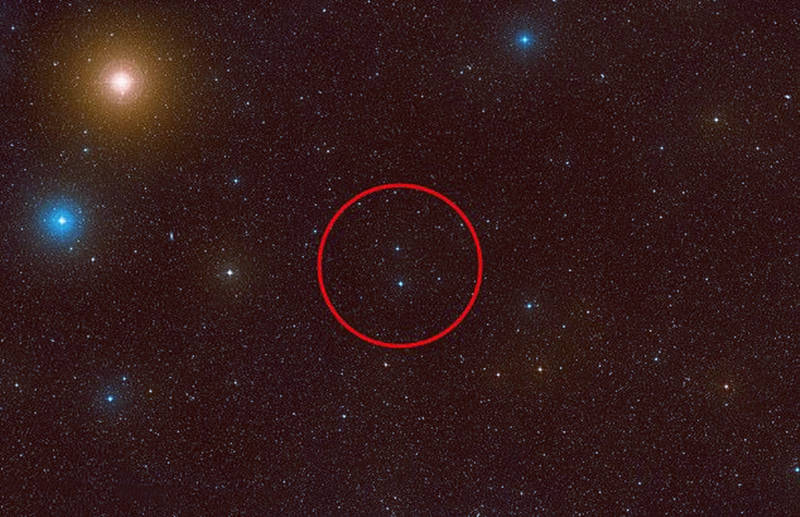

这场宇宙奇观的主角围绕恒星 HD 135344B 展开。这颗年轻恒星比太阳更具活力:质量达太阳的 1.5 倍,半径是太阳的 2.1 倍,释放的光度更是太阳的 6.4 倍。其周围环绕的原行星盘如同一个旋转的 “物质摇篮”,由气体与尘埃构成,正是行星诞生的温床。早在 2016 年,科学家就发现这个圆盘上分布着旋涡星系般的螺旋臂,当时便推测这是大型天体引力扰动的痕迹,但始终未能找到这个 “扰动者”。

如今,ERIS 仪器的红外探测能力终于揭开了谜底。在其中一条旋臂的根部,一个明亮的光斑清晰显现 —— 这颗理论中存在的 “准行星” 终于现身。观测数据显示,它当前质量已达木星的两倍,超过太阳系八大行星质量总和,且仍在以极快速度吸积周围物质,未来将成长为更庞大的天体。更关键的是,它与恒星的距离恰好相当于海王星到太阳的距离,处于 HD 135344B 系统的 “冻结线” 外侧边缘。

这个位置成为其成长的关键密码。在恒星系统中,“冻结线” 外的低温使水和挥发性物质凝结成固态冰,这些冰的丰度远高于岩石,为天体核心的快速增长提供了充足原料。当固体核心质量达到 10 倍地球质量时,便会启动引力吸积的 “正反馈”:引力越强,吸积物质越快,最终形成气态巨行星。此次观测到的 “准行星” 正处于这一关键演化阶段,其自身引力收缩产生的热量辐射红外光,恰好被 ERIS 仪器捕捉。

这场 “直播” 的科学价值远超观测本身。它为 “核心吸积” 这一主流行星形成理论提供了最直接的实证,填补了从物质聚集到行星成型的观测空白。更重要的是,HD 135344B 系统的演化状态,与 46 亿年前太阳系的年轻时期高度相似。通过追踪这颗 “准行星” 的成长,科学家能反向推演木星等气态巨行星的形成历程,甚至还原地球诞生的初始环境。

从 440 光年外传来的红外信号,不仅是宇宙造物的实时影像,更是写给人类的 “起源说明书”。随着观测技术的精进,这场跨越光年的 “直播” 还将继续,为我们揭开更多关于行星诞生的宇宙奥秘。